ОТ КОСЫ ДО САМОЙ ДО ВЕРБЛЮЖКИ

17.01.2020

Иван ОМРУВЬЕ

Иван ОМРУВЬЕivan@ks.chukotka.ru

Впервые мне довелось побывать в Анадыре, когда тот ещё был посёлком: окончив хатырскую школу, я приехал сюда, чтобы поступить в педагогическое училище народов Крайнего Севера. Именно здесь прошли незабываемые студенческие годы, отсюда я ушёл в армию и именно сюда вернулся по завершении учёбы в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена, когда Анадырь уже стал городом.

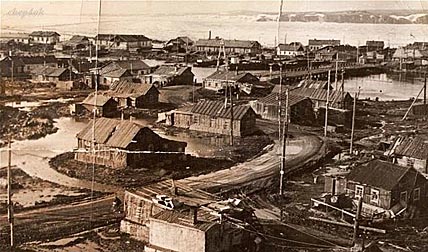

УГОЛЬ – НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

1959 год. Анадырь, застроенный низкими одноэтажными домиками, располагался тогда за мостом через реку Казачку на косе Александра. В то время самыми большими строениями здесь были Дом культуры (сегодня – храм Преображения Господня, что стоит возле первого моста через Казачку) и, наверное, два здания педучилища – учебный корпус и женское общежитие. Главной и самой длинной улицей была Советская, по которой мы, студенты, часто бегали в осеннее время. Неподалёку от училища на берегу лимана находились причал и столовая, куда мы иногда ходили, а также баня. Кроме того, здесь же, возле Казачки, стоял небольшой домик-музей. Время от времени я наведывался туда из любопытства и видел за работой крупнейшего учёного-археолога, который первым исследовал пегтымельские петроглифы, – Николая Николаевича Дикова.

Меня и других ребят учили будущий директор музея Юрий Широков и его жена Леонида Титова, Елизавета Ибрагимова, мать магаданской журналистки Марины Прасковой, прекрасно знавшая грамматику русского языка эскимоска Валентина Кагак-Серикова, Валентина Нальгина-Укутлю, Виктор Калинкин. Это были прекрасные педагоги и люди!

О многом ещё можно вспомнить, например о том, как на собачьих упряжках перевозили уголь для училища, или о том, как в каникулы ловили лосось и выезжали на экскурсии в центральные районы страны.

Со мной учились многие известные на Чукотке люди. Среди них Надежда Отке, впоследствии ставшая председателем окрисполкома, музыкант Виктор Геманкау, лыжник и тренер Николай Макотрик, заслуженный учитель Елена Лутфуллина, переводчица Алла Кергинто, авторы учебников Нина Булит-Емельянова и заслуженный учитель Светлана Горская-Медведева, специалисты по культуре эскимосов Глеб Наказик и Изабелла Мимык-Автонова и многие другие. Хорошие были ребята, мы очень дружили.

В Анадыре в те годы учились и многие известные в будущем литераторы – Юрий Рытхэу, Юрий Анко, Антонина Кымытваль, археолог Тасян Теин.

ПО КОРОБАМ И СУГРОБАМ

Позже, в 1963 году, когда я служил в пограничных войсках, дважды удалось побывать в Анадыре. Тогда город уже строился на левом берегу Казачки на высоких склонах лимана, куда в своё время мы, студенты, ходили собирать ягоды и грибы.

В 1968-м я снова попал в Анадырь после окончания института имени Герцена и начал работать переводчиком с русского на чукотский в газете «Советкэн Чукотка» (в 1967 году, кстати, было возведено новое здание типографии, где и поныне выпускается окружная газета). Став городом, столица Чукотки стремительно росла и расширялась в сторону сопки, называемой в народе Верблюжкой. В ту пору на работу в ненастную погоду частенько приходилось ходить по коробам теплотрасс, чтобы не промокнуть на незамощённых улицах, а зимой – по снежным сугробам, которые в отсутствие снегоуборочной техники тогда никто не убирал. Но я был молод и в те годы не замечал неудобств.

Время летело стремительно, город менялся на глазах, прирастал новыми постройками – жилыми, административными, производственными. Темпы строительства были настолько высокими, что в 1969 году потребовалось создание СМУ «Анадырьстрой». В этом же году Анадырский телецентр провёл первую телепередачу, а спустя три года была принята в эксплуатацию телевизионная станция «Орбита».

Памятным стало открытие в августе 1974 года Дворца пионеров, который ныне мы называем Дворцом детского и юношеского творчества. В тот год в городе был возведён ещё один крупный и важный объект – здание узла связи. А в конце 1970-х в Анадыре появился комплекс окружной больницы, началось строительство нового мясомолочного комбината и был введён в эксплуатацию Дом радио.

Самое яркое воспоминание 1980-х – наводнение осени 1982 года, когда после нагона воды из лимана была затоплена коса Александра и находившаяся там электростанция. В итоге город остался без тепла и света. На помощь тогда пришла вся страна, началось строительство Анадырской ТЭЦ, которая вышла на полную мощность к 1987 году.

Особым периодом для столицы Чукотки стало первое десятилетие этого века, когда город начал стремительно возрождаться после лихолетья 1990-х годов. Впрочем, всё это происходило на глазах большинства ныне живущих горожан и в особых комментариях, наверное, не нуждается.

Для меня же Анадырь остаётся городом юности – моей и многих моих земляков, а также тех, кто приезжал сюда учиться, жить и работать, строить торвагыргын – новую жизнь.