Золото Совиного

04.07.2025

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

У побережья Чукотского моря в пределах муниципального округа Эгвекинот находится месторождение золота Совиное, запасы котороого превышают 100 тонн. Оно является центром Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, включающего в себя 30 россыпных и рудных месторождений. Непосредственное участие в открытии Совиного в 80-х годах прошлого века принимал Анатолий Огородников, который в числе семерых геологов недавно был удостоен за эту работу почётного знака «Первооткрыватель месторождения». Ныне Анатолий Викторович – ведущий инженер отдела подготовки и анализа информации Чукотского филиала Территориального фонда геологической информации по ДФО, который рассказал «КС» о поисках золота на Чукотке.

Есть перспектива!

– Для меня всё начиналось в 1984 году, когда после окончания геологического факультета Иркутского госуниверситета имени Жданова я по распределению приехал на Мыс Шмидта, где начал работать в Шмидтовской геологоразведочной экспедиции по специальности «геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых», – вспоминает Анатолий Огородников.

По его словам, в Шмидтовском районе, где драгметалл давал флагман золотодобывающей промышленности Полярнинский горно-обогатительный комбинат, работали преимущественно по россыпям, поэтому к тому времени россыпные месторождения были уже практически все разведаны. В их числе такие крупные, как Пильхинкууль-Рывеемское и Кувет, за которые Наталья Хабарова, главный геолог Шмидтовской геологоразведочной экспедиции, получила Золотую звезду Героя Социалистического Труда. Что же касается Совиного, то изначально это был участок с проявлениями золоторудной минерализации, обнаруженными ещё в 1960-х годах во время поиска россыпей. Впрочем, тогда было открыто только месторождение ручья Северного – одна из первых Рывеемских россыпей. С 1970 по 1974 год там работал Рывеемский рудный поисковый отряд, который определил рудопроявление Совиное на южном фланге Рывеемского рудного поля с общей оценкой прогнозных ресурсов в 100 тонн золота и содержанием около 3 граммов металла в тонне породы.

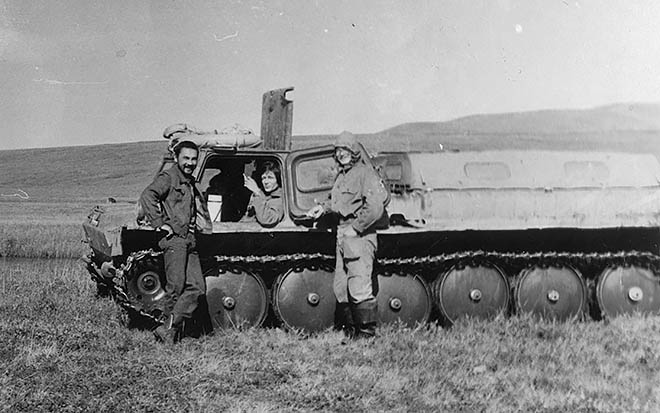

– Работы на участке Совином летом 1984 года проводил Шмидтовский геохимический отряд. Я приехал в экспедицию в конце августа, и в сентябре меня отправили туда для документации канав, – продолжает собеседник «КС». – Открытие месторождения – это долгий труд, многолетняя работа множества людей – целых коллективов. Так было и в данном случае. В 1985 году мы прошли и задокументировали около 6 км поисковых канав, пробурили 20 поисковых скважин, получив результаты, подтверждающие перспективность объекта. В 1986 году я подготовил проект поисково-оценочных работ, и уже с весны 1987 года они начались. А с 1989 года на Совином начали производиться подземные горные работы, которые продолжались до 1992 года.

Как вспоминает Анатолий Викторович, на участке одновременно трудились три бригады – по проходке подземных горных выработок, проходке канав и колонковому бурению. Сам он в качестве старшего геолога проводил на Совином по семь-восемь месяцев в году.

– С 1987 по 1992 год Совиное было одним из главных объектов объединения «Северовостокгеология», и внимание ему уделялось особое, но в 1993 году полевые работы на месторождении были прекращены, – констатировал ветеран геологической отрасли. – В отчёте о результатах поисково-оценочных работ, произведённых в тот период, была дана оценка ресурсного потенциала месторождения в 53 тонны со средним содержанием металла 11 граммов на тонну.

Справка «КС»

Драгметалл месторождения Совиного относится к золото-кварцевому малосульфидному типу в черносланцевых толщах. Всего обнаружено пять рудных тел на площади 9 кв. км с содержанием золота до 16,5 г/т. В 2024 году Государственная комиссия по запасам утвердила запасы месторождения более чем в 100 тонн золота. Лицензия на освоение месторождения принадлежит компании «Эльконский ГМК» (входит в горнорудный дивизион Росатома).

Много лет спустя

– В 2006 году интерес к месторождению проявила компания «Руссдрагмет», входившая в холдинг Highland Gold Mining Ltd. Ею в 2007 – 2008 годах была проведена заверка результатов наших работ, подсчитаны запасы месторождения в модели крупнообъёмного штокверкового объекта в количестве около 100 тонн со средним содержанием металла в 1,4 грамма на тонну, – отметил Анатолий Огородников. – При стоимости в 2008 году одной тройской унции золота в 900 долларов, по мнению специалистов, отработка месторождения представлялась нерентабельной, а положительный экономический эффект мог быть получен при стоимости металла не ниже 1500 долларов за тройскую унцию. Поэтому компания сдала лицензию на отработку месторождения.

Между тем с 2008 года стоимость золота на мировом рынке неуклонно растёт и сейчас составляет около 3,5 тысячи долларов за унцию, что вновь подогрело интерес к Совиному. В 2020 году лицензию на его отработку по результатам аукциона получило АО «Эльконский горно-обогатительный комбинат» (входит в компанию «Атомредметзолото» – минерально-сырьевое подразделение Росатома). В 2021 – 2022 годах на месторождении были выполнены значительные объёмы горно-буровых работ, по результатам которых в декабре 2023 года Государственная комиссия по запасам утвердила его запасы в 103 тонны золота со средним содержанием 2,4 грамма на тонну породы.

– Таким образом, можно считать, что лишь сейчас завершились оценочные работы, которые велись с 1987 года. И хотя с 80-х годов прошлого века в названии Совиного фигурировало слово «месторождение», надо понимать, что, пока запасы не были поставлены на баланс, месторождение таковым не является. Официально Совиное получило этот статус только с 1 января 2024 года, – подчеркнул Анатолий Викторович.

В декабре того же года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Анатолий Огородников в числе семерых геологов, принимавших участие в работах на Совином, удостоился почётного знака «Первооткрыватель месторождения», который был передан геологу в июне.

– Также знаки получили Олег Ладный (сын бывшего директора Полярнинского ГОКа Савелия Ладного), который являлся руководителем данного проекта в холдинге «Росатом», Вячеслав Ямпольский – начальник отдела геологии и лицензирования по Чукотскому АО Федерального агентства по недропользованию, Эльбрус Алдаков, являвшийся автором отчёта первой части поисково-оценочных работ, бывший главный геолог Чаунского горно-геологического предприятия Сергей Бойко, ветеран геологии Анатолий Устинов, с которым мы документировали отработанные в 1985 году канавы, а также руководитель проектов горно-разведочных работ компании Highland Gold Валерий Косятов. Так что наше достижение – коллективное, – резюмировал собеседник «КС».

Кстати

«Первооткрыватель месторождения» – ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии РФ, учреждённая приказом Минприроды от 16 февраля 2011 года (аналогичное звание и почётный знак существовали и во времена СССР). Знак представляет собой серебряный медальон округлой формы диаметром 22 мм в виде макета земного шара, на котором отображена карта России, где рельефно показаны горные области Кавказа, Урала, Алтая, Саян, Сихотэ-Алиня, Корякского нагорья и Черского хребта. Ниже изображены скрещённые геологический молоток и кайло.

Энергию даст атом

Перед тем как Совиное официально было признано месторождением, горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» вёл там буровые работы в круглогодичном режиме в условиях сплошной многолетней мерзлоты, за три года пробурив 123 скважины общей протяжённостью свыше 32 км. На сегодняшний день все поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы завершены.

Как ранее сообщал «КС», 11 ноября 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» Правительство Чукотского АО в лице губернатора Владислава Кузнецова заключило соглашение с компанией «Атомредметзолото», направленное на сотрудничество в разработке золоторудного месторождения Совиного, реализация проекта по освоению которого началась в минувшем году.

– Это значимый проект, компании предстоит разработать большое месторождение, – прокомментировал тогда это событие Владислав Гариевич. – Его реализация позволит обеспечить Чукотку новыми рабочими местами и станет новым доходным источником бюджета региона.

Строительство горно-обогатительного комбината должно начаться в 2026 году. Запуск запланирован на 2028 год с выходом на проектную мощность в 2029-м, а ежегодное производство составит 3 тонны золота. Общий объём инвестиций оценивается в 20 млрд рублей.

Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с дальнейшим производством лигатурных слитков золота. Для обеспечения производственной площадки электроэнергией Росатом намерен установить атомную станцию малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М» тепловой мощностью 35 МВт и электрической – 10 МВт. Срок её службы составит 60 лет, на одной загрузке топлива реактор проработает около восьми лет. Соглашение о сотрудничестве по проекту АСММ Правительство округа подписало с Росатомом на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.

ОСТАЁМСЯ В ЛИДЕРАХ. Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба в апреле 2025 года в Совете Федерации сообщил, что в ближайшей перспективе Россия сохранит второе место в мире по производству золота после Китая: рост продолжится за счёт запуска таких крупных производственных объектов, как Сухой Лог, Нежданинское, Чульбаткан, Песчанка (на Чукотке), Малмыжское и Кючус. Следует отметить, что с 2022 года данные о добыче золота в России официально не публикуются, а в 2021 году в нашей стране было произведено 332 тонны этого драгметалла. По информации Кашубы, в 2024 году общемировая добыча золота составила 3300 тонн, в том числе 380 тонн в Китае, 310 тонн в России (по другим данным – 354 тонны), 290 тонн в Австралии. США оказались на пятом месте – 160 тонн. А исторический рекорд по производству золота по-прежнему принадлежит ЮАР: в 1970 году там добыли 995 тонн драгметалла, что составило 2/3 мирового объёма.

Фартовое место и председатель Совмина

Николай МИНИН

gazeta@ks.chukotka.ru

О важном периоде, который предшествовал и способствовал открытию Совиного, а также о работах по добыче драгметалла в районе Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, где находится это месторождение рудного золота, рассказал геолог отличник разведки недр, почётный гражданин Чукотского АО Григорий Тынанкергав.

– К началу 60-х годов прошлого века Чукотский национальный округ уже прочно занял одно из ведущих мест среди золотодобывающих регионов СССР. На промышленный уровень вышел золотой первенец – Комсомольский горно-обогатительный комбинат, работавший на россыпях Чаун-Чукотки. Многочисленные геологические партии вели поиски драгметалла в Билибинском, Иультинском и Анадырском районах. Так, геологоразведочная партия Владимира Полэ, проводившая изыскательские работы на ручье, впадающем в реку Пильхинкууль, намыла в 1961 году довольно хорошую, или, как принято говорить среди старателей, фартовую пробу, поэтому этот ручей и получил название Фортуна, – сообщил Григорий Андреевич.

Между прочим, ручей оказался фартовым и по отдельным находкам: в 1992 году там добыли один из крупнейших в России самородков весом 20 кг 336 г, который сейчас хранится в Алмазном фонде.

А за 30 лет до этого результаты сезона 1961 года вселили в геологов уверенность, что поиски и разведку в этих местах надо расширять. Работы принесли успех: Полярнинская геологоразведочная партия Чаунского РайГРУ выявила крупное месторождение, что позволило вскоре начать работы по строительству прииска, который назвали «Полярный».

– Относился он к Иультинскому горнорудному комбинату, потому что в ту пору это была территория Иультинского района, которая спустя 10 лет была выделена в отдельный Шмидтовский район, большая часть которого ныне включена в муниципальный округ Эгвекинот. К 1968 году там уже действовал прииск «Ленинградский», и было решено объединить оба прииска в Полярнинский горно-обогатительный комбинат – крупнейший на Чукотке. Он вошёл в состав объединения «Северовостокзолото» и стал одним из лидеров по добыче не только в округе и в Магаданской области, но и в целом в стране, – продолжил Григорий Тынанкергав. – Золото там было россыпное, его было много, поэтому рентабельность добычи оказалась высокой. Это, в свою очередь, позволяло содержать целые посёлки со всей необходимой инфраструктурой, строить детсады, школы, больницы, приглашать на работу из центральных районов страны учителей, врачей, возводить свои взлётно-посадочные полосы, закупать и привозить морским путём импортную горную технику.

Вместе с тем, как отметил ветеран геологии, подход к добыче драгметалла был отнюдь не хозяйский: в первую очередь брали породу с высоким содержанием золота, а остальное уходило в отвалы, которые отдавали на переработку старательским артелям. В них до сих пор остаётся достаточно металла, правда, чтобы его взять, требуются значительные вложения.

– Сверху (из Анадыря, Магадана и Москвы) ежегодно настаивали на увеличении добычи. Так, в марте 1974 года в столицу Колымы приехал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин с группой министров и потребовал от области дать сверх плана 2 % драгметалла. Он посетил горнодобывающие предприятия, сразу же попросив выдать ему унты, в которых ходил по полигонам, общался с рабочими, спрашивал их о жизни, о работе, о том, что нужно для увеличения объёмов добычи, как улучшить бытовые условия. После этого Косыгин провёл совещание с руководителями области, – рассказал наш заслуженный земляк. – В итоге задача была поставлена, хочешь не хочешь, а выполнять надо. Всё это привело к тому, что участки с высоким содержанием металла были отработаны практически под ноль. В 1990-х годах Полярнинский ГОК стал нерентабельным и в начале нового столетия прекратил своё существование. Посёлки Полярный и Ленинградский были ликвидированы, а люди – вывезены. Сейчас там ведут добычу лишь старательские артели «Полярная» и «Шахтёр». Полярнинцы продолжают работать на россыпях, а «шахтёры» трудятся на подземке.

Прямая речь

Григорий ТЫНАНКЕРГАВ, ветеран геологии, отличник разведки недр:

– На месторождении Совином золото не россыпное, а рудное. Процесс получения металла из руды совсем иной, нежели на россыпях, и, насколько мне известно, технологии там будут применяться самые современные. Производственные планы теперь сверху никто не спускает, никто не требует ежегодного наращивания объёмов, поэтому есть уверенность, что добыча этих подтверждённых 100 тонн золота будет проводиться там стабильно, ритмично и в течение многих лет.