НА ЯЗЫКЕ АБОРИГЕНОВ

19.06.2020

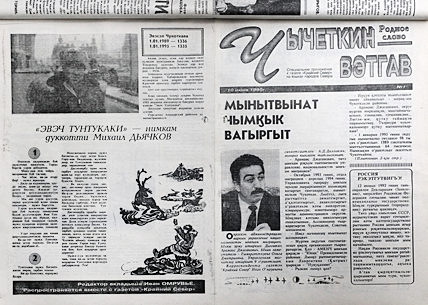

О чём рассказал первый. В дебютном номере национального приложения «Чычеткин вэтгав» («Родное слово»), которое вышло на страницах «КС» 10 июня 1995 года и стало предтечей приложения «Мургин нутэнут» («Родной край»), были материалы на трёх языках коренных народов – чукотском, эвенском и эскимосском. Открывало приложение интервью на чукотском языке нынешнего сенатора от Чукотки Арамаиса Даллакяна, который в 1995 году работал начальником окружного Управления по делам национальностей и миграции. Третья страница была эскимосской и рассказывала о морзверобойных традициях в селе Сиреники. Четвёртая и пятая отдавали дань спорту – оленьим гонкам и гонкам на собачьих упряжках «Надежда-95». Далее можно было прочитать «Советы деда» – именно так озаглавил свой материал уже ушедший из жизни депутат окружной Думы Пётр Омрынто. Наконец, седьмая и восьмая страницы рассказывали о жизни на Чукотке чуванцев и предлагали эвенские сказки Михаила Дьячкова.

Иван ОМРУВЬЕ, редактор национальных приложений

Иван ОМРУВЬЕ, редактор национальных приложений ivan@ks.chukotka.ru

В начале июня 1995 года на редакционной планёрке обсуждали, нужны ли публикации на национальных языках в окружной газете «Крайний Север». К тому времени уже прекратила существование самостоятельная газета на чукотском, эскимосском и эвенском. Коллектив «КС» единогласно проголосовал за добавление к окружной газете материалов на языках аборигенов Чукотки. Уже 15 июня на страницах издания появилось национальное приложение «Чычеткин вэтгав» – «Родное слово». Эту дату можно считать днём рождения ныне выходящего на страницах «КС» приложения «Мургин Нутэнут» («Наш край»), который вышел из «Родного слова» и стал его преемником.

ФИЛОЛОГИЯ ВЗАМЕН МАТЕМАТИКИ

Часто «Мургин нутэнут» воспринимают как языковой проект, поскольку он предполагает максимально близкий перевод на чукотский язык написанных по-русски статей. Это не совсем так. Главная задача «Нашего края» шире – сохранение и пропаганда не только языка, но и традиций аборигенов Чукотки. Большая часть тем приложения – так или иначе связана с культурой и бытом коренного населения.

В разные годы «Наш край» выходил под разными названиями. Кроме уже упомянутого «Чычеткин вэтгав» («Родное слово»), он одно время носил имя «Ыяакэн Эйгыск*ын», что можно было перевести как «Крайний (или дальний) Север». Хотя достаточно было просто сказать «Север», т. е. «Эйгыск*ын», чтобы понять, о чём идёт речь, поскольку для владеющего родным языком коренного жителя, в общем-то, нет отдельного понятия «Крайнего Севера». «Мургин нутэнут» т. е. «Наша земля», «Наш край» в этом смысле более удачное название и отвечает реалиям чукотского языка.

Сегодня разговор пойдёт о знании, а точнее, незнании родной речи её носителями. Хорошо помню, как я сам, после школьного интерната и армии, оказался почти у разбитого корыта – очень плохо знал язык на уровне разговорного, типа «ети» – «привет, здравствуй», «а*тау» – «пока, до свиданья», «сокар», «кавкав» – «хлеб», «тумгытум» – «друг, товарищ»… И когда, в отсутствие места на факультете математики Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена, мне предложили филологический, я согласился и плотно взялся за изучение родного языка. В те годы усвоить грамматику чукотского мне помог кандидат филологических наук, русский учёный Лев Беликов, который в 30 – 40-е годы учительствовал на Чукотке и глубоко изучил как с теоретической, так и с практической точки зрения язык. Он автор переводов на русский язык чукотских сказок, которые сам же и собрал. Также многому я научился у первого чукотского учёного-лингвиста Петра Инэнликэя.

Закончив вуз и проработав пять лет переводчиком в «Советской Чукотке», я пришёл к выводу, что практически очень плохо знаю родной язык. Поэтому принял решение – уйти к своим братьям и сёстрам в тундру пасти оленей и изучать чукотский на практике.

В родную газету вернулся уже в восьмидесятые годы. Тогда выходило отдельное издание на национальном языке «Советкэн Чукотка», материалы которой переводились с русскоязычной газеты «Советская Чукотка». Большую помощь в работе мне оказывали редакторы Ивтэк Берёзкин и Владимир Эйнеутегин, а также коллеги Алла Кергинто и Маргарита Беличенко, Зинаида Кевев и Александр Емельянов. Все они лучше меня знали чукотский язык, и я очень благодарен им за поддержку.

Газета на чукотском языке «Советкэн Чукотка» выпускалась с 1 мая 1953 года. На её страницах публиковались переводные материалы из русскоязычной газеты «Советская Чукотка». Подчас на чукотский приходилось переводить довольно сложные русские тексты с большим количеством отвлечённой лексики. Например, доклады председателей Чукотского окрисполкома на сессии окружного исполнительного комитета, которые публиковались в периодической печати. Первые переводы делали один из создателей чукотской письменности русский учитель Пётр Яковлевич Скорик и студент Института народов Севера чукча Анкакемен. К концу 80-х годов прошлого века переводное издание стало самостоятельной национальной газетой и начало наполняться оригинальными материалами. Однако уже к середине 90-х годов выпуск отдельного издания свернули, и оно трансформировалось в национальное приложение, которое с тех пор выходит в свет на страницах «Крайнего Севера» в течение вот уже 25 лет.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Уже тогда родная речь стала звучать всё реже. Причём это касалось не только чукотского, но и эскимосского и эвенского языков. Сегодня, и это очевидно, ситуация не улучшилась, несмотря на то, что многие годы существует и работает Региональная общественная организация «Чычеткин вэтгав» («Родная речь»). И всё же основная масса носителей чукотского языка молчит и прежде всего это касается молодёжи. Верно, читать и писать нелегко. Сначала надо изучить хотя бы азы грамматики чукотского языка, как это делали и делают приезжие учёные-лингвисты: русские Лев Беликов, Георгий Меновщиков, Алексей Бурыкин, Мария Пупынина, француженка Виржиния Ватэ, японец Токусу Куребито и другие. Их опыт показывает, что это возможно, было бы желание знать язык.

Некоторые мои земляки пытаются противостоять общей тенденции постепенного угасания родного языка. Педагоги Вера Грачёва и Елена Тевлявье, русский по национальности Михаил Зеленский, прекрасно знающие чукотский, в рамках проекта Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки проводят занятия с желающими изучать азы грамматики. Также активны в пропаганде и сохранении чукотского языка ветераны Чукотки: Григорий Ранаврольтын, Татьяна Кергитваль, Юрий Тототто, Валентина Баум, сенатор Анна Отке, депутат окружной Думы Валентина Кеулькут, исполнительный директор Фонда Купол Людмила Данилова, специалист по культуре чукчей Елена Ойыке и многие другие. Важную роль играет и преподавание родного языка в школе. Мы помним, что в прошлом году в округ поступили учебники чукотского языка для 5-6-х классов, велась работа над учебником для 7-х классов. Деятельность по обеспечению округа учебными пособиями по родным языкам предусмотрена перечнем поручений по развитию языков коренных народов Чукотки, утверждённым губернатором Романом Копиным. Я надеюсь, что эта работа принесёт свои плоды и на родных языках будут говорить больше.

Уже тогда родная речь стала звучать всё реже. Причём это касалось не только чукотского, но и эскимосского и эвенского языков. Сегодня, и это очевидно, ситуация не улучшилась, несмотря на то, что многие годы существует и работает Региональная общественная организация «Чычеткин вэтгав» («Родная речь»). И всё же основная масса носителей чукотского языка молчит и прежде всего это касается молодёжи. Верно, читать и писать нелегко. Сначала надо изучить хотя бы азы грамматики чукотского языка, как это делали и делают приезжие учёные-лингвисты: русские Лев Беликов, Георгий Меновщиков, Алексей Бурыкин, Мария Пупынина, француженка Виржиния Ватэ, японец Токусу Куребито и другие. Их опыт показывает, что это возможно, было бы желание знать язык.

Некоторые мои земляки пытаются противостоять общей тенденции постепенного угасания родного языка. Педагоги Вера Грачёва и Елена Тевлявье, русский по национальности Михаил Зеленский, прекрасно знающие чукотский, в рамках проекта Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки проводят занятия с желающими изучать азы грамматики. Также активны в пропаганде и сохранении чукотского языка ветераны Чукотки: Григорий Ранаврольтын, Татьяна Кергитваль, Юрий Тототто, Валентина Баум, сенатор Анна Отке, депутат окружной Думы Валентина Кеулькут, исполнительный директор Фонда Купол Людмила Данилова, специалист по культуре чукчей Елена Ойыке и многие другие. Важную роль играет и преподавание родного языка в школе. Мы помним, что в прошлом году в округ поступили учебники чукотского языка для 5-6-х классов, велась работа над учебником для 7-х классов. Деятельность по обеспечению округа учебными пособиями по родным языкам предусмотрена перечнем поручений по развитию языков коренных народов Чукотки, утверждённым губернатором Романом Копиным. Я надеюсь, что эта работа принесёт свои плоды и на родных языках будут говорить больше.