Командующий Чукоткой

21.08.2025

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

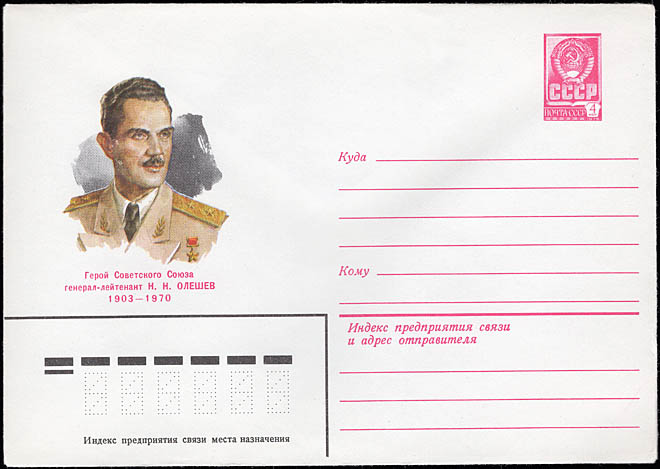

После Великой Отечественной войны и разгрома милитаристской Японии из Владивостока в сентябре 1945 года на Чукотку был переброшен 126-й лёгкий горно-стрелковый корпус, в состав которого входили три бригады, артиллерийский полк и другие части – всего около 10 тысяч человек. Примерно в это же время сюда был передислоцирован Кёнигсбергский ордена Красной Звезды пограничный отряд. Так начиналось послевоенное укрепление обороноспособности северо-восточных рубежей страны, которое в 1948 году продолжилось созданием 14-й армии. Командующим новым соединением был назначен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Николай Олешев.

Тезисы Черчилля

Размещение полноценной армии Вооружённых сил на Чукотке, в непосредственной близости от советско-американской границы, было одним из ответов на общие изменения политической обстановки после войны, когда между союзниками по антигитлеровской коалиции начали нарастать противоречия. Историческим рубежом традиционно считается 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль выступил в Вестминстерском колледже со своей знаменитой Фултонской речью, которая ознаменовала начало холодной войны между СССР и странами соцлагеря, с одной стороны, и США и её союзниками, с другой. Основные тезисы Черчилля сводились к следующему. Во-первых, после завершения Второй мировой войны именно США являются мировой сверхдержавой (по его выражению, «находятся на вершине мировой силы»). Во-вторых, основной опасностью для западного мира он объявил Советский Союз, который внёс решающий вклад в победу над германским нацизмом. «Никто не знает, что Советская Россия и её международная коммунистическая организация намерены делать в будущем, и есть ли какие-то границы их экспансии». Заявивший об опасности коммунизма Черчилль также предложил термин «железный занавес», обозначив им границу сферы советского влияния в Европе.

Историки утверждают, что перевод речи Уинстона Черчилля уже на следующий день лёг на стол Иосифа Сталина и наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, которые очень внимательно прочитали британца.

От корпуса к армии

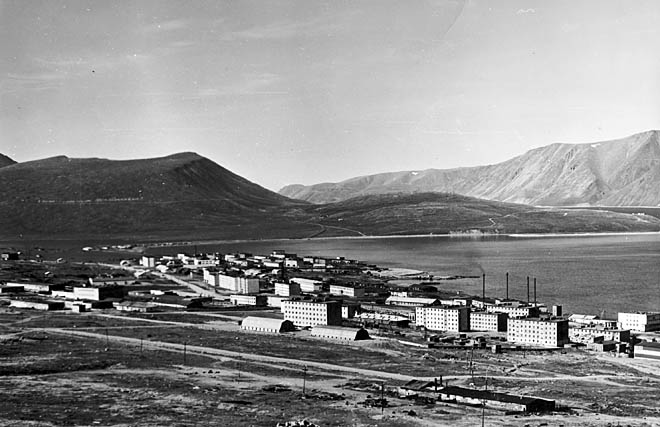

На Чукотке к 1 октября 1947 года управление, части обеспечения 126-го корпуса и 72-я горно-стрелковая бригада дислоцировались в бухте Провидения, 31-я бригада – в посёлке Анадырь, а 32-я бригада и 901-й горно-артиллерийский полк – в посёлке Урелики, рядом с Провидения. Задачей корпуса было прикрытие Чукотского побережья.

Появление крупных воинских частей на Чукотке и необходимость их снабжения создали предпосылки к развитию здесь инфраструктуры. «В 1947 году в соответствии с приказом министра Морского флота основными направлениями воинских перевозок на Дальнем Востоке стали курильское и чукотско-анадырское. В крупнейших тихоокеанских портах предписывалось отремонтировать склады, а в портах Курильских островов и на Чукотке – организовать специальные команды для разгрузки судов. Руководство Владивостокского порта должно было выделить для этого необходимое количество специалистов и техники», – писал в 2014 году в «Военно-историческом журнале» А. В. Самохин.

В 1948 году на базе 126-го лёгкого горно-стрелкового корпуса началось развёртывание 14-й армии. Согласно директиве штаба Дальневосточного военного округа (ДВО), в посёлке Урелики дислоцировались полевое управление армии с частями обслуживания, 117-я стрелковая дивизия (сд) и 405-й артиллерийский полк, а также 1221-й и 1222-й пушечные артполки, 305-й и 465-й отдельные зенитные артдивизионы, инженерные части армии и батальон связи. В посёлке Провидения размещались 121-я сд, 412-й артполк и 622-й зенитный артдивизион. Наконец, в Анадыре стояла 116-я сд и 403-й артполк.

Кроме того, на Чукотке была размещена 95-я смешанная авиационная дивизия в составе истребительного и транспортного полков и 96-я авиатехническая дивизия. Чтобы обеспечить базирование самолётов, в марте 1948 года аэродромы гражданского воздушного флота Омолон, Марково, Танюрер и Анадырь были переданы ВВС.

8 мая 1948 года министр Вооружённых сил СССР Николай Булганин направил секретарю ЦК ВКП(б) Алексею Кузнецову рапорт: «Министерство Вооружённых сил Союза ССР вносит предложение о назначении генерал-лейтенанта Олешева Николая Николаевича командующим 14 армией». Назначение состоялось.

После прибытия Олешева на Чукотку местные жители тогда вспоминали: «Молодой, красивый был генерал. При нём тут был порядок. Дороги содержались в отличном состоянии. Бывало, едет в легковушке с адъютантами, где тряхнёт, они записывают, и тут же нагоняй тому, кто отвечает за участок дороги. На следующее утро дорога ровненькая», – пишет один из живых журналов, ссылаясь на неких «очевидцев».

Подполковник принял дивизию

Но если серьёзно, за спиной Николая Николаевича Олешева к тому времени была весьма богатая, яркая, а местами и героическая биография. Родился он 8 (21) сентября 1903 года в городе Пошехонье (ныне Ярославская область) в семье капельмейстера ар тиллерийского полка.

По окончании церковно-приходского училища поступил во 2-й Московский кадетский корпус, однако после октября 1917 года вернулся на родину, работал печатником и наборщиком в типографии «Кооперативный путь» в Ярославле.

В ноябре 1918 года был призван в Красную армию, а с ноября 1921 года служил в особом отделе ВЧК/ГПУ 18-й Ярославской Краснознамённой стрелковой дивизии. Через два года был направлен на учёбу в Тверскую кавалерийскую школу имени Коминтерна, а в сентябре 1926 года – на службу в 51-й Троицкосавский пограничный отряд в Забайкалье, где Олешев принял участие в боевых действиях против бандформирований и отрядов белогвардейцев, совершавших набеги с территории Маньчжурии. За проявленную храбрость был награждён серебряными часами с надписью «За беспощадную борьбу с контрреволюцией от коллегии ОГПУ».

Здесь, в Забайкалье, Николай Олешев дослужился до должности начальника 1-го отделения штаба Управления погранвойск НКВД Забайкальского округа, откуда в июле 1940 года в звании майора был направлен в штаб Управления погранвойск НКВД Киевского военного округа.

22 июня 1941 года Олешев встретил на Западной Украине. Пограничники приняли на себя первый удар немецко-фашистских войск.

В феврале 1942 года, после тяжёлого ранения командира 371-й стрелковой дивизии 30-й армии Николая Ягодкина, Олешев в звании подполковника принял на себя командование частью.

В марте 1942 года уже полковник Николай Олешев получил первый орден Красного Знамени. В наградном листе отмечались его заслуги на первом этапе войны: «т. Олешев был участником целого ряда боёв в Западной Украине, под Шлепами, Белым, Калинином, Рогачёвом, Клином и Ржевом. В боях показал себя хорошим организатором и бесстрашным командиром. Лично из своего автомата за период боёв истребил до 50 немецких солдат и офицеров».

А в мае 1943 года, будучи уже в звании генерала, 40-летний Николай Олешев был назначен командующим стрелковым корпусом, принявшим через год участие в операции «Багратион», на Витебском и Оршанском направлениях.

3 июля 1944 года его назначают военным комендантом освобождённого от немцев Минска. За умелое руководство частью при штурме Кёнигсберга ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Николай Олешев поучаствовал и в войне с милитаристской Японией. 113-й стрелковый корпус под его командованием в составе 39-й армии Забайкальского фронта совершил 950-километровый бросок через степи и полупустыни Монголии, с боями преодолел хребет Большой Хинган, приняв участие в освобождении городов Ляоян, Сыпин и Мукден в Маньч журии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года генерал-лейтенанту Николаю Николаевичу Олешеву было присвоено звание Героя Советского Союза «за умелое руководство боевыми операциями и за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами».

Отказался от дома в Уреликах

На Чукотке об Олешеве больше сохранились своеобразные «предания», поскольку армейская жизнь всегда (а в то время тем более) отличалась достаточной закрытостью.

Известно, что уже в 1949 году личный состав 14-й армии жил в казармах, которые военнослужащие возвели самостоятельно. Под руководством командарма между пунктами дислокации войск и штабами были проложены хорошие по меркам Чукотки дороги.

Перед приездом Николая Олешева в Уреликах для его семьи был построен просторный рубленый дом. Осмотрев здание, командующий спросил, а где в посёлке размещается школа. Оказалось, что образовательное учреждение ютится на окраине в сыром бараке. Тогда Олешев приказал отдать приготовленный ему дом под школу, а сам с семьёй поселился в более скромном жилье.

При командарме 14-я армия пополнялась новыми частями. В состав инженерных частей вошла 296-я отдельная понтонно-мостовая рота, в состав тыла – три взвода охраны складов, 143-я отдельная рота обслуживания армейской базы, два отряда буксирных катеров, выгрузочная база, 97-я танкоремонтная база. Выросло и число медицинских учреждений. Помимо двух полевых госпиталей на 100 коек каждый, в 1950 году приступили к работе подвижной терапевтический госпиталь на 100 коек, рентген-кабинет и стоматологическая поликлиника, две мобильные санитарно-эпидемиологические лаборатории, военно-медицинский склад. Появились артиллерийский и инженерный склады, склад ГСМ, квартирно-эксплуатационные части, судоремонтная база, хлебопекарня, три пошивочные мастерские и т. д.

Строились и культурно-досуговые учреждения. В частности, начал функционировать гарнизонный Дом офицеров. Стала выходить армейская газета «Сталинское знамя».

На Чукотке командарм прослужил три года. Весной 1951 года его сменил генерал-майор Георгий Латышев.

Завершил свой военный путь Николай Николаевич Олешев в должности заместителя командующего Прибалтийским военным округом, выйдя в декабре 1969 года в отставку. 2 ноября 1970 года он скончался и был похоронен в столице Латвийской ССР – городе Риге.

В 1994 году в силу известных исторических обстоятельств родственники генерала приняли решение вывезти его прах в Москву, где со всеми воинскими почестями перезахоронили на Троекуровском кладбище.

Кстати

14-я армия, дислоцированная на Чукотке, была расформирована, согласно директиве Генерального штаба Вооружённых сил СССР от 23 апреля 1953 года, то есть фактически сразу после смерти Иосифа Сталина. Причины отказа от размещения на северо-востоке страны крупного воинского контингента именно в это время не совсем ясны. Война в Корее, за которой последовала разрядка мировой напряжённости, завершилась вместе с подписанием перемирия только 27 июля 1953 года. Не исключено, что принятое решение было связано с изменением оборонной доктрины страны в целом, которая в большей степени стала учитывать появившуюся у СССР в 1949 году возможность ядерного сдерживания вероятного противника.

Лично Сталину. В 1950 году группой Хабаровского краевого комитета ВКП(б) во главе с его первым секретарём А. П. Ефимовым была проведена проверка соединений армии и флота на Чукотке, о результатах которой доложили Сталину. Среди проблем указывалась недостаточная обеспеченность воинских частей жилыми помещениями, а также вещевым и продовольственным снабжением, что было связано со сложностью доставки грузов на Крайний Север в период короткой навигации. Также отмечалось, что фактически на Чукотке не была создана военно-морская база 7-го флота, хотя предписание на её строительство было дано. Доклад возымел действие. Советское правительство приняло ряд неотложных мер по созданию инфраструктуры Чукотки. В том же году в свет вышло постановление Совмина СССР по развитию Чукотского национального округа. Наряду с другими мерами оно предусматривало решение вопросов, перечисленных в записке И. В. Сталину по результатам проверки войск на Чукотке.

По ту сторону Берингова пролива

Отечественные военные историки полагают, что усиление обороны Чукотки в конце 1940-х годов было ответом на действия США, которые в эти же годы начали активно осваивать в военном отношении Аляску.

А. В. Самохин в «Военно-историческом журнале» (№ 6 за 2014 год) отмечает, что «в результате войны с Японией на Аляске и Алеутских островах США создали значительное количество военных баз и аэродромов, прикрывших территорию страны с северо-западного направления. В годы войны там находились до 100 тысяч американских военнослужащих. За десять лет (1940 – 1950 гг.) население Аляски выросло с 74 до 112 тысяч человек. К 1949 году на Аляске и Алеутских островах было восемь действующих баз. На них, по неполным данным, находились около 20 тысяч американских военнослужащих и обслуживающего персонала».

Ещё в сентябре 1945 года заместитель директора Арктического института И. В. Максимов в записке членам Правительства СССР сообщал, что США запустили масштабную программу военного освоения Севера.

В 1946 году армия США провела на Аляске манёвры. В их рамках шли испытания вооружения при низких температурах, в частности танков М-24, орудий калибра 75 мм, вездеходов, стрелкового оружия и обмундирования. Также прошли учения американских подводных лодок в Беринговом и Чукотском морях под кодовым названием «Айсберг».

Одновременно шло усиление ВВС в зоне Аляски. 21 декабря 1945 года было организовано воздушное командование со штабом на авиабазе Дейвис с разделением его в 1946 году на сектора «Алеутские острова» и «Юкон» (материковая территория Аляски). Вскоре штаб был передислоцирован на авиабазу Элмендорф (ту самую, на которой 15 августа текущего года встречались президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп).

«О расширении военного присутствия на Аляске 14 февраля 1948 года докладывал министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов, которому в то время подчинялись пограничные войска. Он отмечал, что в течение 1947 года на участке 110-го пограничного отряда на Чукотском полуострове возросла активность авиации и морских сил США, поэтому руководство отряда предприняло меры по организации приграничной разведки на побережье Аляски. Туда направлялась агентура из советских эскимосов и чукчей, совершавших упрощённые переходы для посещения родственников на той стороне Берингова пролива. Они выявили строительство военных городков в городе Ном и на мысе Спенсер», – говорится в статье.

Также были обнаружены шесть аэродромов и две посадочные площадки на юго-западном побережье полуострова Сьюард, островах Святого Лаврентия и Малый Диомид, а в окрестностях Нома – три аэродрома, где базировались самолёты различных типов.

На основании изложенного С. Н. Круглов сделал вывод о том, что на Аляске проводится подготовка для размещения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.

«Исследованные документы позволяют утверждать: размещение 14-й армии на Чукотке было ответом СССР на военную угрозу со стороны США», – резюмирует историк.