Анадырь – это здания

01.08.2025

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Анадырь 3 августа отметит 136-ю годовщину со дня своего основания. Как известно, в 1889 году русский полярный исследователь Леонид Гриневецкий после образования на северо-востоке Российской империи новой административной единицы – Анадырской округи заложил в устье реки Казачки пост Ново-Мариинск, который впоследствии и стал Анадырем. Обычно говорят, что город – это его люди. Но не только. Это и построенные человеческими руками здания, благодаря которым Анадырь обрёл неповторимое лицо. Сегодня речь именно о них.

Дом уездного правления

Первый дом появился в Анадыре, который первоначально назвали Ново-Мариинским постом (в честь императрицы Марии Фёдоровны – супруги Александра III), летом 1889 года. Леонид Гриневецкий, прибывший на Чукотку с небольшой группой казаков на клипере «Разбойник», в июле выбрал место для будущего поселения на берегу косы, получившей имя Александра. Сейчас там находится стела «Анадырь» и знак «Счастливого пути».

На косе матросы клипера и казаки поставили первый деревянный дом, который в разобранном виде привезли с собой, подняв над ним российский флаг. Это добротное здание, где размещалась казарма для казаков и квартира первого начальника Анадырской округи Гриневецкого, получило название Дом уездного правления и простояло до середины 60-х годов XX века.

Ново-Мариинск того времени полностью умещался на косе Александра. Вскоре здесь стали вырастать и другие дома – из дерева либо каркасно-засыпные. Когда не хватало строительного материала, жители рыли землянки. На фото тех времён и первых десятилетий прошлого века Анадырь, конечно, мало чем напоминает город. Скорее, он похож на небольшое прибрежное сельское поселение, застроенное разнокалиберными зданиями без малейшего намёка на градостроительный план.

Совмин постановил

Ко второй половине ХХ века все более-менее крупные здания в Анадыре, а также Певеке и Провидения строились из стандартного бруса – практичного материала, который и сейчас в ходу. Новым словом в домостроении в Анадыре стало возведение первого каменного одноэтажного дома размерами 5х8 метров, где пол и потолок, правда, остались деревянными. Работы оказались трудоёмкими, зато здание получилось прочным и хорошо сохранявшим тепло. В итоге был сделан вывод, что при домостроении в условиях Крайнего Севера можно использовать местный камень и привозной цемент.

После войны на Чукотку стало приезжать большое количество людей с материка, прежде всего, для освоения месторождений полезных ископаемых – олова, угля, а потом и золота. С ростом населения потребовалось кратное увеличение темпов строительства. Ответом государства на вызов времени стало Постановление Совета министров СССР «О мероприятиях по развитию хозяйства и культуры в национальных округах и районах Крайнего Севера Хабаровского края» от 30 мая 1950 года. В соответствии с ним в Анадыре в целях гражданского строительства был создан трест «Чукотгражданстрой».

Постановление Совмина носило предметный характер. В частности, оно установило план по возведению в городе ряда объектов на период 1950 – 1952 годов – Дома Советов, школы руководящих колхозных кадров с интернатом на 100 мест при ней, бани на 25 мест.

Вскоре обозначилась и проблема: нехватка рабочих рук. В 1951 году на строительство школы в окружном центре было выделено 653 тыс. рублей, но освоить удалось лишь 184,5 тыс. рублей. Похожая картина наблюдалась и на других объектах.

Тем не менее процесс шёл. Вот так восторженно писала о новостройках газета «Советская Чукотка» в номере от 21 июня 1953 года.

«Нет такого города, посёлка или села в нашей стране, облик которого не менялся бы с каждым днём. Изменяется и наш окружной центр. Уже сверкает огнями здание новой средней школы, въезжают во вновь выстроенные дома анадырцы, выросла ещё одна улица, которой присвоено имя великого русского писателя Горького».

С 1950 по 1954 год в Анадыре были построены средняя школа, больница, электростанция, промтоварный магазин и другие учреждения. За тот же период сданы в эксплуатацию 29 жилых домов, шло возведение Дома Советов. Посёлок перешагнул реку Казачку и начал постепенно расстраиваться вверх по склону.

С учётом новых потребностей в строительстве было создано Строительное управление № 1. После появления СУ-1, обеспеченного прибывшими из Краснодара квалифицированными кадрами и техникой, стройка в окружном центре начала набирать обороты. Отсыпались дороги, бетонировались улицы, возводились двухэтажные каменные дома, проводилось освещение.

К 1955 году в Анадыре были построены ясли-сад на 30 мест, аптека, открылась больница.

В 1950-х годах появились улицы, имена которых мы регулярно произносим и сегодня: Южная, Полярная, Мандрикова. Увеличение объёмов строительства обусловило и дальнейший рост потребности в материалах. Камень, который изначально брали на сопке Верблюжьей, стали добывать и на горе Михаила.

Больше этажей

В середине 1960-х из Приморья в навигацию пароходами начали завозить крупноблочные комплектующие для первых трёх- и четырёхэтажных домов. Анадырь получил статус города, и ему нужно было придать соответствующий облик.

К этому времени большинство горожан жили в одноэтажных домах – по три семьи в секции с общей кухней, угольной печью и удобствами во дворе. Вода подвозилась машинами и сливалась в 200-литровые металлические бочки, стоявшие возле домов.

Начавшееся в середине 1960-х возведение трёх- и четырёхэтажных домов было необходимостью, но даже оно не могло решить жилищный вопрос. Население города с 1965 по 1975 год удвоилось, а сроки строительства одного 32-квартирного дома составляли 24 месяца. В новых домах, где были двухкомнатные квартиры, часто селили по две семьи. По сути, получались «коммуналки», с общей кухней и санузлом.

В начале 1965 года в течение ближайшей двухлетки была поставлена задача построить 48-квартирный дом для работников горного управления, четыре дома для геологов, дома для работников других предприятий и организаций.

В планах значилось возведение и новых социальных объектов – широкоэкранного кинотеатра на 600 мест (будущий «Полярный»), новой школы на тысячу учеников, Дома быта «Северянка», где сейчас находится Управление МВД.

Следующим шагом стало Постановление Сомина СССР от 21 апреля 1967 года № 349 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера». Оно предписывало разработать типовые проекты жилых домов и культурно-бытовых зданий для строительства на Крайнем Севере, а также организовать поисково-разведочные работы на местные стройматериалы.

В списке конкретных объектов Совмин указал строительство окружного узла связи в Анадыре, а также районных узлов связи в ряде других пунктов Чукотского национального округа. Минсвязи СССР поручалось рассмотреть вопрос о возведении в 1968 – 1970 годах в столице Чукотки телевизионного центра и наземной станции «Орбита».

Это «Арктика»

Во исполнение Постановления Совмина в начале 1968 года СМУ-1 заключило с Московским технологическим проектным институтом «Индустройпроект» договор на разработку комплексной технической документации для строительства крупнопанельных домов в нашем округе. Этот проект получил название «Арктика».

Весной 1969 года в столице округа появилась ещё одна организация – СМУ «Анадырьстрой». Она была создана в соответствии с приказом министра морского флота СССР Виктора Бакаева для строительства в окружном центре морпорта. Прежний морской порт, находившийся в районе нынешней площадки Чукотрыбпромхоза, был рейдовым.

Основной задачей Анадырьстроя на первых порах было возведение причальных сооружений и другой портовой инфраструктуры. Однако предприятие вскоре подключилось к строительству жилых домов и социальных объектов в городе.

Экспериментальные дома серии «Арктика» на свайном фундаменте впервые в СССР были возведены именно в Анадыре в начале 70-х годов ХХ века. К тому времени советской стройиндустрии была поставлена задача обеспечить крупнопанельное домостроение с поперечно несущими стенами в условиях Севера. Одновременно проходили испытания новые материалы, например лёгкий и энергоэффективный стиропорбетон. Новинкой стали и трёхслойные сэндвич-панели с утеплителем – пенополистирольным пластом.

Всего за один год, с 1972 по 1973 год, в Анадыре было построено шесть домов по проекту «Арктика», на стадии возведения находились ещё 11 объектов жилфонда с квартирами улучшенной планировки. После этого проект получил широкое распространение на Чукотке, а затем и в других северных регионах СССР. Следующим шагом стали дома с эркерами, увеличивающими объём кухни, а потом – со встроенными лоджиями.

В августе 1979 года за выдающиеся достижения в развитии строительной отрасли нескольким жителям Чукотки была присуждена премия Совета министров СССР. Среди её лауреатов – бригадир ССК «Анадырский» Геннадий Смагин, электросварщик СМУ «Анадырьстрой» Виктор Тодоров, главный инженер Анадырьстроя Юрий Шепуленко, который впоследствии возглавил это предприятие.

Кстати

Одновременно с окружным центром менялся и облик стоявшего рядом села Тавайваам, где находилась центральная усадьба колхоза имени Сталина, строительство которой началось в 1947 году. В 1951-м государство выдало ссуду на дальнейшее развитие усадьбы, а также выделило 15 срубов сборных жилых домов. До этого здесь были потемневшие от времени домики с покосившимися крышами, землянки и яранги. В 1954 году в селе уже стояли 27 рубленых и 10 каркасно-засыпных домов, причём планировалось поставить ещё 22 дома для оленеводов, охотников и рыбаков. Жилфонд «рубила» бригада плотников Фёдора Рослого. Отдельно строились хозяйственные и производственные здания. В совхозе появилась своя пилорама, кузница, угольный склад. В 1954 году в селе построили и свой клуб.

12 января 1965 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего посёлка Анадырь Анадырского сельского района Магаданской области в город районного подчинения». «Преобразовать рабочий посёлок Анадырь Чукотского национального округа в город рабочего подчинения, сохранив за ним прежнее название», – гласил текст исторического документа. На торжественном вечере, посвящённом знаменательному событию, первый секретарь Чукотского окружного комитета КПСС Пётр Феоктистов заявил землякам: «Присвоение Анадырю статуса города – это свидетельство роста экономики, культуры и посёлка, и округа в целом. Но это и накладывает большие обязательства на анадырцев. Мы все должны любить наш город, стать истинными патриотами Анадыря!».

Из фанеры дом-яранга

Подготовил Сергей НИКИТИН

gazeta@ks.chukotka.ru

Одним из примечательных образцов домостроения XX века на Чукотке (но не только на ней) стал дом-яранга (или дом-юрта), созданный инженером Владимиром Свиньиным специально для отдалённых и труднодоступных территорий.

Дом-ярангу Свиньин разработал в конце 1920-х годов во время службы в Приморье. Эти круглые домики с конической крышей и окнами вскоре широко распространились на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Стояли они и в Анадыре, Угольных Копях, а также в Певеке и Лаврентия.

«Козырями» детища Свиньина были низкая себестоимость и простота сборки. Конструкция состояла из 66 фанерных секций-щитов, которые соединялись без гвоздей. Кроме того, за счёт своей круглой формы (а она, действительно, была позаимствована инженером у жилищ коренных народов) строение не заметалось снегом.

Главным недостатком «избы-яранги» была низкая энергоэффективность. Фанерная конструкция, даже несмотря на утепление изнутри, плохо держала тепло, поэтому её приходилось топить почти постоянно.

Мобильность и простота сборки домиков Свиньина вновь пригодились во время Великой Отечественной войны. «Избы-яранги» использовались при возведении аэродромной инфраструктуры на Чукотке, где проходила часть трассы Аляска – Сибирь, по которой из США в СССР перегонялись лендлизовские самолёты.

Из обихода домики Свиньина окончательно вышли в 1950-х годах, когда были вытеснены более основательными постройками из бревна, бруса и камня.

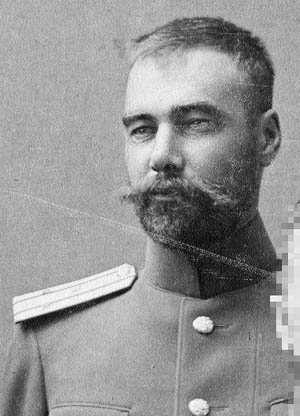

Справка «КС»

Полковник императорской службы Владимир Алексеевич Свиньин (1877 – 1940) был военным инженером и после революции вступил в Красную армию, дослужившись до звания генерал-майора. За заслуги по укреплению дальневосточных границ в 1936 году был награждён орденом Красной Звезды. В 1938-м арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Следствие по делу офицера длилось более двух лет. Всё это время он содержался в городской тюрьме Хабаровска, где умер 11 июня 1940 года от истощения после отказа от приёма пищи в знак протеста. Реабилитирован в 1990 году.