Великий перегон

11.07.2025

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В мае на очередной сессии депутаты Думы Чукотского автономного округа единогласно проголосовали за решение о присвоении почётного звания «Населённый пункт трудовой славы» сельским поселениям Омолон и Островное Билибинского района за вклад жителей этих сёл в общее дело Победы в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Одним из уже забытых, но значимых хозяйственных событий тех лет стал перегон большого стада оленей из Якутии на Чукотку.

Дальстрой и его металлы

После начала Великой Отечественной войны все силы народа были направлены на оказание помощи фронту. На первый взгляд далёкие от театра основных боевых действий Чукотка и Колыма сыграли в этом существенную роль.

24 июня 1941 года, то есть спустя два дня после начала Великой Отечественной войны, президент США Рузвельт заявил о необходимости поддержки нашей страны в борьбе с гитлеровской Германией. Хотя принятая программа ленд-лиза позволяла отгружать СССР вооружение, продовольствие, иное имущество без предварительной оплаты, значительная часть поставок продолжала оплачиваться золотом.

Колыма, где к тому времени были найдены и разведаны крупные месторождения россыпного золота, стала ведущим валютным цехом страны. В рекордном 1940 году Дальстроем, который разрабатывал колымские недра, было добыто более 80 тонн металла (исторический рекорд), а в 1941 – 1945 годах золотодобыча колебалась в диапазоне между 56,2 и 75,7 тоннами.

Горнодобывающая промышленность Северо-Востока полностью входила в систему Дальстроя – государственного треста, с 1931 года ведавшего промышленным и дорожным строительством на этой огромной территории. Основной задачей предприятия, где в отдельные годы работало до 250 тыс. человек, являлись поиск, разведка и добыча стратегически важных полезных ископаемых. В первую очередь речь шла о золоте, хотя в историографии прочно закрепилось понятие «пять металлов Дальстроя». В этот перечень также входили олово, вольфрам, кобальт и уран.

После начала войны Дальстрой был максимально мобилизован для выполнения государственного плана по добыче золота, а также необходимого для оборонной промышленности олова. Трудовой фронт рассматривался как не менее важный участок для разгрома врага.

Работники, занятые на золото- и оловодобыче, трудились по 12-14 часов в смену, выполняя и перевыполняя производственные нормы.

Чукотка, дававшая оборонной промышленности олово, тоже входила в систему Дальстроя. Однако в те годы национальный округ всё ещё оставался преимущественно сельскохозяйственной территорией, хотя на Чаун-Чукотке уже были найдены и разрабатывались россыпи на прииске «Пыркакай» (в 1942 году был переименован в Красноармейский), а также Валькумейское оловорудное месторождение.

В годы войны руководство Дальстроя поставило вопрос о создании в районе Восточной Тундры (будущем Билибинском районе) оленеводческих хозяйств, которые должны были обеспечивать растущие горняцкие прииски олениной.

Аэродром построился

Но не только горнякам требовались местные продукты питания. В 1943 году в Восточно-Тундровском районе, на Омолоне, началось строительство запасного аэродрома для приёма и обслуживания самолётов, следовавших по трассе АлСиба, поэтому в продовольствии нуждались и строители нового объекта, жилья, казарм, иной инфраструктуры.

Аэродром строился ускоренными темпами и был введён в эксплуатацию в ноябре 1943 года.

Вот так об этом рассказывал в номере районной газеты «Золотая Чукотка» от 23 апреля 1985 года создатель и директор Билибинского краеведческого музея Григорий Глазырин: «Когда был построен аэродром с жилыми и служебными постройками, в районе добавилась ещё одна радиостанция. Новый посёлок Щербаково, нынешний Омолон, стал центральной усадьбой созданного оленеводческого совхоза Дальстроя – «Омолон». Сюда же впоследствии была переведена центральная усадьба колхоза «Пионер». Население самой отдалённой части Восточно-Тундровского района получало информацию о ходе Великой Отечественной войны в омолонском аэропорту. Рабочие и служащие при строительстве аэропорта, а затем и его обслуживающий персонал также вносили средства в Фонд обороны. Деньги, собранные в аэропорту Омолон, в сумме около 100 тысяч рублей, доставил в райцентр руководитель строительства, председатель райисполкома Бондарчук».

На пастбищах Омолона

«В самые суровые годы Отечественной войны было решено укрепить оленеводческие совхозы золотопромышленных районов Севера, пополнявших в годы войны валютную кассу Родины; золото же, как известно, шло в уплату самолётов, танков, другой военной техники, закупавшихся по ленд-лизу в тех же США, а золотодобытчиков нужно было обеспечивать нашим, местным продовольствием. Поэтому все мы – кто прямо, кто косвенно, но работали на фронт, на Победу, – вспоминал очевидец того времени, биолог, зоотехник и писатель Виктор Болдырев, создавший впоследствии книгу об этих событиях – «Гибель Синего Орла».

Но рост оленьих стад на той же Нижней Колыме (в Якутии) породил дефицит пастбищ. К тому же пришла другая беда: в войну из-за нехватки мест выпаса и жаркой погоды на оленей обрушилась эпидемия некробактериоза, или копытки, как её называют сами пастухи. Падёж оленей в Нижнеколымском совхозе оказался очень большим, и под угрозой оказалась продовольственная безопасность большого и отдалённого региона. Поэтому весной 1943 года было принято решение по освоению огромных долин Омолонского хребта, то есть территории Восточной Тундры. Они практически не использовались и могли выступить как хороший резерв пастбищ. Сюда-то и планировалось перегнать с Нижней Колымы большие стада оленей.

В начале 40-х годов ХХ века бассейн реки Омолон (в переводе с юкагирского означает «Хорошая река»), по которой сегодня проходит граница между Чукоткой и Магаданской областью, представлял собой огромный дикий, практически не заселённый горно-таёжный край. Здесь жили эвены, выпасавшие в горах ездовых оленей. С более крупными стадами в верховья Олоя (правый приток Омолона) выходили чукчи. Коллективизация на Чукотке в то время ещё не завершилась, медленно шёл процесс становления маломощных артелей.

Так начинался совхоз

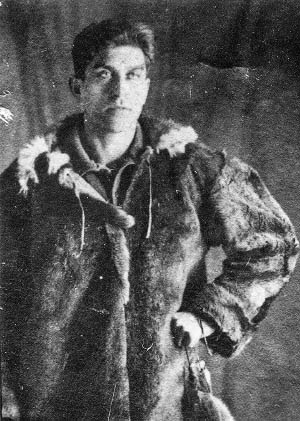

Дело было трудное: людей не хватало, не очень хорошо знакомые места, бездорожье лесотундры, изобилие хищников. Изначально в эту идею мало кто верил, но всё же Виктору Болдыреву с единомышленниками удалось убедить руководство в возможности такого перегона. Нижнеколымское стадо в две тысячи голов, которое вёл бригадир Константин Ходьяло, сопровождали шесть пастухов и подпасков: Илья Курилов, Михаил Етынкев, Гавриил Ноговицын, А. Камыргин, Николай Ходьяло, Василий Винокуров.

Трудность перегона заключалась ещё и в том, что на всём правобережье Колымы – от Нижних Крестов (Черского) до Колымского нагорья, а там и до самого Омолона – простиралась обширная гарь. Лишь узкая полоса невыгоревшей тайги оставалась близ низовий Омолона.

И всё же после осенней корализации, с наступлением зимы 1942/43 года, Ходьяло перегнал стадо по льду Колымы, углубившись в таёжную полосу, уцелевшую на правобережье Колымы от пожара, после чего стал двигаться на Омолон.

«На карте эти места не значились. Двигались по компасу, – вспоминал Виктор Болдырев. – Я вёл маршрутно-глазомерную съёмку, наносил на планшет границы гари, проводил светомерную съёмку.

Данные съёмки помогли правильно выбрать маршрут стада и очень пригодились в последующих перегонах оленьих стад на Омолон».

В течение двух месяцев стада и пастухи продвигались через зимнюю тайгу, Перегон шёл столь трудно, что с центральной усадьбы совхоза пришло распоряжение вернуться на Колыму. В этих чрезвычайных обстоятельствах Виктор Болдырев, как старший зоотехник, взял на себя всю полноту ответственности, приняв решение продолжить движение.

В итоге оленеводам удалось вывести стадо к Омолону, где олени нашли хороший корм в горных долинах.

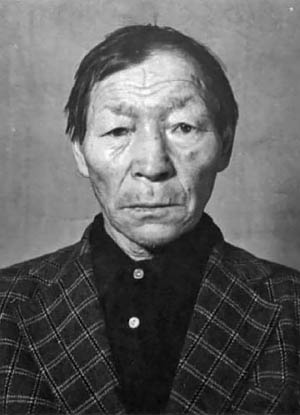

Летовка для стада тоже прошла благополучно. По её результатам было принято решение и дальше выпасать оленей в омолонских угодьях. Это легло в основу создания в этих местах самостоятельного крупного оленеводческого хозяйства – совхоза «Омолон» с центральной усадьбой в поселении Щербаково (в 1960-м году переименовано в Омолон), где в красном уголке совхозной конторы долгие годы стоял бюст Константина Егоровича Ходьяло, удостоенного многих правительственных наград. Сам он наиболее дорогой из них считал медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Кстати

Сохранилось немало свидетельств о том, как жители Восточной Тундры помогали фронту. Так, оленевод Кергувье с двумя братьями внёс на строительство танковой колонны «Чукотский колхозник» 65 тыс. руб. и передал для нужд Красной армии 20 оленей. Большие денежные суммы перечислили в Фонд обороны пастухи Кункильвет, Эттакей-Тато, Ненен, Генелькут, Тевля, Лялем, Аай, Чайвургин, Вуквутанин, Энри и Мевет, передавшие также для армии и сотни голов личных оленей. Общая сумма, собранная тружениками Восточной Тундры и направленная на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи «Комсомолец Чукотки» составила более 2 млн руб. Кроме того, труженики Омолона и Островного сдавали для нужд воинов Красной армии продовольствие, пушнину, тёплые вещи. В Островном был организован пункт всеобуча, который готовил стрелков, медсестёр, вёл обучение населения военному делу.

6 городов, посёлков и сёл Чукотки к настоящему времени удостоены почётного звания «Населённый пункт трудовой славы». Кроме Омолона и Островного, этот статус присвоен городу Певеку, посёлку Беринговскому, а также сёлам Марково и Хатырка. Наверняка этот список может быть продолжен, но для этого инициативу необходимо проявить общественным организациям, группам граждан, жителям, которые вправе обратиться с ходатайством в местные Советы депутатов. В случае одобрения на муниципальном уровне документы направляются в Комиссию по наградам Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО, которая готовит итоговое заключение. Поступившее предложение утверждает губернатор округа, а затем оно выносится на рассмотрение в Думу Чукотского АО. Одним из очевидных кандидатов на присвоение почётного звания «Населённый пункт трудовой славы» на Чукотке может быть село Уэлькаль, где в годы войны располагался базовый аэродром АлСиба.

Отработали по-фронтовому

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В отличие от Колымы, на Чукотке в годы войны золота не добывали. Первый золотодобывающий прииск («Комсомольский») появился в Чаунском районе на Среднем Ичувееме только в 1957 году. Главным металлом Чукотки в годы Великой Отечественной войны было олово, необходимое для оборонной промышленности.

История открытия «белого металла» на Чукотке хорошо известна. В 1934 – 1935 годах в Чаунский район прибыла экспедиция во главе с выдающимся исследователем Сергеем Обручевым.

По следам сделанных им находок в 1936 году советскими геологами всего в нескольких километрах от Певека было обнаружено Валькумейское оловорудное месторождение, а следом – богатейшая Пыркакайская россыпь.

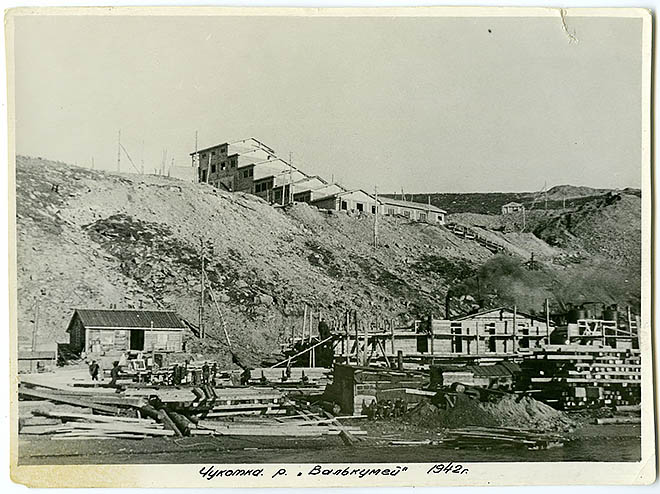

В августе 1941 года под «крылом» Дальстроя был создан Чаун-Чукотский горно-промышленный комбинат, в составе которого начали работу прииск «Пыркакай» и рудник «Валькумей». Уже в сентябре 1941 года Чукотка выдала первое олово.

В навигацию 1941 года в Певек было доставлено большое количество оборудования, транспортных средств, строительного леса, прибыла рабочая сила в количестве 1,5 тыс. человек.

1 – 2 ноября 1941 года на партийном собрании Чаунского района рассматривался вопрос «О выполнении плана добычи металла и задачах на 1942 год».

В принятом постановлении под лозунгом «Работать по-фронтовому!» были намечены меры для улучшения организации производства.

3 декабря 1941 года на руднике «Валькумей» вступила в строй первая обогатительная фабрика, и до конца года были добыты первые тонны олова. В 1942 году начала работу опытная фабрика с переработкой до 40 тонн руды в сутки. Фактическая добыча металла по итогам 1942 года составила 332 % по отношению к 1941 году, план был выполнен досрочно – 30 августа, а до конца года перевыполнен на 27 %.

Ветеран освоения Чукотки Фёдор Свентицкий так вспоминал это время: «Основными горными инструментами были кайло и лопата. Основными транспортными средствами при горных работах являлись тачка, а также грабарка – своеобразные санки с коробом, в которые впрягались по нескольку человек».

В 1943 году на «Валькумее» запустили передовую по тем временам горнообогатительную фабрику № 521, позволившую за год увеличить переработку руды в четыре раза, а добычу металла в три. План рудника в 1943 году в 2,5 раза превосходил задание года минувшего, а на прииске «Красноармейский» (бывший «Пыркакай») – в 1,5 раза.

К концу войны Чукотка добывала олова больше, чем все другие горняцкие предприятия Северо-Востока СССР вместе взятые.

Справка «КС»

В годы войны олово применялось в оборонной промышленности для изготовления гильз патронов и артиллерийских снарядов. Металл также был нужен для производства латуней, устойчивых к действию морской воды, и подшипниковых сплавов. Наконец, его использовали для производства хлорида олова, необходимого для постановки дымовых завес.