Снайпер из Уэлькаля

16.02.2024

Нелли ХАЛГИНОВА

halginova@ks.chukotka.ru

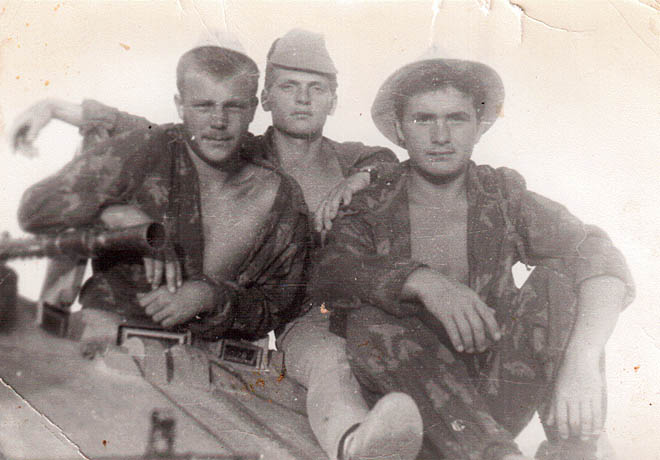

В Демократическую Республику Афганистан Анатолий Кутына, как и многие представители его поколения, попал во время прохождения срочной службы. Воевал почти полтора года в составе известной 70-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Кандагаре – в самом эпицентре событий, о которых в то время мало что писали в газетах. Был ротным снайпером.

Из рода Армарамкыт

Анатолий родился и вырос в эскимосском селе Уэлькаль, куда его бабушка и дедушка, представители древнего рода Армарамкыт, переехали в конце 20-х годов прошлого века из легендарного эскимосского поселения Уназик.

Мальчик рано познал горечь сиротства: мама трагически погибла, когда Толе было шесть лет. Воспитывался в местном интернате, а по выходным гостил у тёти – Анны Рынана. Анна Яковлевна много лет возглавляла фольклорный ансамбль «Имля», а в годы Великой Отечественной войны работала телефонисткой на аэродроме Уэлькаль, который являлся одним из важных звеньев перегоночной авиатрассы АлСиб.

– У нас были замечательные педагоги, многое дали. Учился хорошо, много читал, посещал разные кружки и секцию по боксу. Родственники временами брали нас, мальчишек, на охоту, где мы тренировали меткость. В детские годы был отчаянным и своенравным, поэтому, несмотря на то, что родственников много, на субботу – воскресенье ходил только к тёте Анне. Она любила меня, и я был привязан к ней, слушал её воспоминания, помогал по дому. Тётя меня поддерживала, как мать, и в дальнейшем – когда в старших классах учился в школе-интернате в Эгвекиноте, получал высшее образование в Ленинграде, служил в Афгане. Туда она слала мне письма, рассказывая больше об Уэлькале, чем о себе, старалась подбодрить. Хотя всё, что происходило в Афганистане, я воспринимал спокойно, как некую данность, и через год жизни в пустыне появилось чувство, что в мире есть только эта реальность, – рассказал «КС» Анатолий Кутына.

Горячий ветер Кандагара

Для поступления в Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена Анатолий в июне 1984 года, после окончания десятилетки, приехал в Анадырь. Абитуриенты жили в общежитии педучилища. Днём сдавали экзамены, а по вечерам вместе с анадырской молодёжью играли в волейбол. Позже, в 2000-х годах, одну из игравших тогда девушек он встретил в Санкт-Петербурге. И эта встреча стала судьбоносной.

Но вернёмся в 1984 год. Поступив в институт, Анатолий окунулся в студенческую жизнь, всё было интересно – красивый город, новые люди, сменяющие друг друга события. Старался хорошо учиться и даже активно участвовал в студенческих театральных постановках для воспитанников детдомов.

В 1986 году его призвали в армию. Полгода проходил подготовку в Ашхабаде в учебном мотострелковом полку. Получившего военно-учётную специальность «оператор-наводчик БМП-2» Анатолия Кутына командование решило оставить в столице Туркмении, чтобы он, отличник боевой и политической подготовки, помогал обучать новичков военному делу. Но Анатолий настоял на отправке в Афган, куда ушла почти вся его рота.

В Кабул он прилетел из Ташкента 31 декабря, под Новый год. А через неделю его и ещё 19 ребят самолётом отправили в Кандагар.

– В этот город на юге страны мы прибыли 7 января 1987 года. Только открылась задняя рампа самолёта, как в лицо дохнул жар пустыни. Ещё в Кабуле старослужащие предупреждали: в Кандагаре будет горячо, причём не только в плане погоды. Мы практически сразу это поняли – уже через три дня погиб наш товарищ, – вспоминает Анатолий Иванович.

Его распределили во 2-й мотострелковый батальон 70-й гвардейской бригады – известного соединения, что наряду с другими бригадами и полками дислоцировалось близ города. Они блокировали караванные дороги, по которым шло снабжение моджахедов, а также осуществляли сопровождение наших колонн. В подразделении Анатолия назначили на должность ротного снайпера.

– Нашим делом было сопровождение колонн с боеприпасами, продовольствием для советских военных частей, а также бензовозов, – уточнил собеседник «КС». – Эти колонны чаще всего подвергались вражеским атакам, на них нападали из засады, поэтому держать ухо востро приходилось всегда. Практически каждая поездка могла обернуться боем.

Последний бой

Перестрелки, когда надо защитить каждый бензовоз и каждый грузовик с продуктами и оружием, до недавних пор часто снились Анатолию Ивановичу. Но более всего он запомнил свой последний бой, когда его уже практически демобилизовали, вывели из штата и вместе с другими такими же четырьмя бойцами отправили в Кандагар, чтобы затем переправить в Ташкент.

– Это было 19 мая 1988 года. Мы, уезжающие в Союз, сдали оружие и сели, как обычно, на БТРы. Надо сказать, что это была техника, которую из-за износа уже списали, и вместе с нами она должна была быть доставлена в Кандагар. Сопровождали нас три человека на двух бронированных транспортно-боевых машинах, – вспоминает Анатолий Кутына. – Примерно за 10 км до города мы увидели, что впереди идёт бой: советскую колонну обстреливают моджахеды. А мы едем на едва ползущей технике и безоружные. Из пяти демобилизованных боеприпасы только у меня: перед отъездом я положил в карман две гранаты – случись что, лучше подорву врага и подорвусь сам, чем попаду в плен.

Гранаты Анатолию понадобились для боя. Прапорщик, находящийся внутри машины, чтобы не терять драгоценные секунды, передал свой автомат Анатолию, который сидел «на броне» и смог взять на себя руководство действиями. Положение осложнялось тем, что один из списанных бронетранспортёров подбили. Посреди перекрёстного огня его взяли на буксир с помощью троса.

– И вот, две наши машины едут сквозь огонь как могут – очень медленно. Нас обстреливают со всех сторон, а какой-то танкист, высунувшись из своей машины, отчаянно крутит рукой: набирай обороты! А мы не можем! Так и проползли, как две черепахи. Я отстреливался на ходу – не дай бог подпустить вражеского гранатомётчика. И кто-то свыше помог нам: до Кандагара добрались без потерь, – вспоминает Анатолий Иванович. – Позже, когда через соцсети однополчане нашли друг друга и стали созваниваться, боевой товарищ Юрий Иванов рассказал, что получил за тот бой медаль «За боевые заслуги». Я его от всей души поздравил, порадовался за него. Мы же, другие его участники, на тот момент уже были оформлены как демобилизованые.

На Родину, к своим корням

В Советский Союз, в Ташкент, Анатолий Кутына прилетел 20 мая 1988 года. Оттуда вернулся в Ленинград, на родной факультет и в родную студенческую общагу. Летом побывал в Уэлькале, погостил у Анны Яковлевны, повидался с друзьями.

После окончания вуза Анатолий Иванович по специальности не трудился. Работал в Санкт-Петербурге в сфере строительства и охраны. В 2010 году он женился на землячке, Татьяне Бардашевич, вскоре у них родилась дочь Маша, а в 2016 году семья вернулась на малую родину. В Анадыре наш собеседник трудится охранником в школе на улице Мира, а жена – в Окружном Доме народного творчества.

– Нашей дочери сейчас 12 лет, и она эскимоска – как папа. Считаю, что мы правильно поступили, приехав на Чукотку. Мы пожили рядом с моей мамой – известной чукотской радиожурналисткой Маргаритой Ивановной Беличенко. Маме было радостно видеть, как растут её внуки и любимая внучка, и Маша многое получила из общения с ней. Здесь, на Чукотке, Маша впитывает в себя нашу культуру – чукотскую и эскимосскую, узнаёт о традициях и обычаях, мы вместе ездим в сёла, она хорошо танцует наши танцы, Чукотка – это её повседневная жизнь, а не чей-то рассказ, – говорит Татьяна Бардашевич.

Об Афганской войне Анатолий Иванович Маше не рассказывает. Но она знает, что её немногословный и скромный папа – настоящий герой.

Справка «КС»

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, с 2011 года отмечают в нашей стране 15 февраля. Дата приурочена к завершению операции по выводу Ограниченного контингента советских войск в 1989 году из Афганистана, которой руководил Герой Советского Союза Борис Громов. Всего с 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тыс. советских военнослужащих и 200 тыс. вольнонаёмных граждан СССР. За 10 лет в боях погибли 15 051 солдат и офицер Советской армии.