НЕМНОГОСЛОВНЫЙ ТИРКЫГИН

21.05.2021

Сергей НИКИТИН

gazeta@ks.chukotka.ru

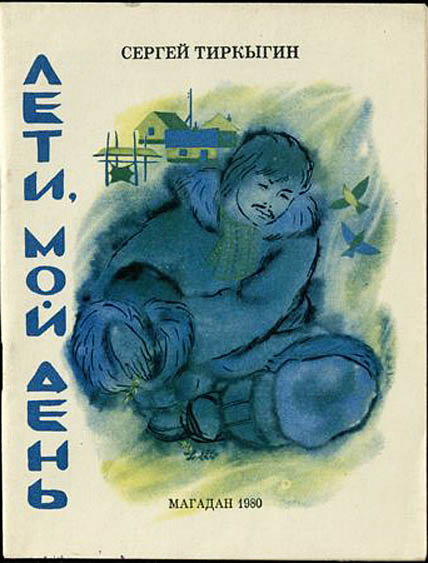

Сергей Александрович Тиркыгин (1949 – 2001) стоит среди чукотских литераторов особняком. За свою жизнь он написал совсем немного: в 1980 году на 47 страницах вышел его единственный сборник стихов «Лети, мой день». Немногочисленные произведения Тиркыгина, среди которых также было несколько басен и сказок, периодически появлялись в газетах и журналах в 70-х – 90-х годах. 24 мая 2001-го Тиркыгина не стало, однако до сих пор, благодаря несомненному дарованию, он считается одним из самых самобытных чукотских авторов.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

О жизни Тиркыгина тоже известно до обидного мало. Он родился в 1949 году в Амгуэмской тундре, рано остался сиротой, воспитывался бабушкой и учился в школе-интернате на Мысе Шмидта. После службы в армии получал образование в Благовещенском художественном училище, которое так и не окончил. Вернувшись на Чукотку, трудился простым пастухом-оленеводом в Усть-Бельской и Конергинской тундре, параллельно сочиняя стихи. Всего лишь раз Сергей Тиркыгин появился «на публике», став участником I Литературного конкурса имени Ю. Рытхэу в 1998 году, куда он направил ряд материалов, в том числе замечательную басню на чукотском языке «Пипи-хвастунишка».

Во время жизни официальное литературоведение Тиркыгина не замечало. Во всяком случае, в библиографическом справочнике «Писатели Чукотки», вышедшем в Анадыре в 1993 году, его имя в списках не значится.

Пожалуй, наиболее богатым источником, рассказывающим о биографии этого художника, являются его письма к поэту Анатолию Пчёлкину, который на протяжении нескольких лет переводил стихи Тиркыгина с чукотского на русский. Они каким-то чудом уцелели в архиве Магаданской писательской организации, где Пчёлкин работал ответственным секретарём, и были обнаружены литературоведом Сергеем Сущанским. Здесь же лежало заявление Сергея Тиркыгина о вступлении в ряды Союза писателей СССР, которое так и не было рассмотрено…

28 июля 1976 года в одном из своих первых писем Пчёлкину поэт сообщает немного биографических сведений о себе. «Я окончил Шмидтовскую школу в 69-м году. Из школьных предметов больше всего любил литературу. Кроме этого, я увлекался чтением книг, стихов современных поэтов, а немного позже, в 10 классе, наизусть знал все «Листья травы» американского поэта У. Уитмена в русском переводе... В 7 классе я начал читать стихи чукотских поэтов на родном языке, а в 8 классе сам начал писать стихи… Впервые в 71 году из Канчалана отправил в редакцию «Советкэн Чукотка» (так называлась газета на чукотском, которая выходила в Анадыре. – Прим.ред.) несколько стихотворений на родном языке, написанных мною. В этом же году из редакции получил отзыв-письмо, где было сообщено, что «среди нормальных стихов есть и плохие». Позже я почувствовал и понял: чтобы писать хорошие стихи, надо терпение и время».

БЕЗ ПЕСЕН, КАК БЕЗ АРКАНА

Темы для своих произведений Тиркыгин предпочитал искать не у литературных коллег и предшественников, а черпать непосредственно из жизни. В том же письме он говорит, что «почти во всех районах Чукотки я был и работал оленеводом (не был только в Провиденском и Чукотском районах).

Я специально кочую, т. е. путешествую по Чукотке – я хочу знать родной Север, чтобы лучше сказать об этом в своих песнях-стихах. Без песен я – как пастух без аркана».

С 1976 года у Тиркыгина с Пчёлкиным складывается творческий тандем: Сергей из тундры почтой отправляет маститому коллеге свои стихи на чукотском, снабжённые подстрочным, то есть почти буквальным русским переводом. Пчёлкин полученные подстрочники перерабатывает, стремясь как можно точнее передать настроение и смыслы произведений чукотского поэта.

В своих письмах к собрату по перу Тиркыгин очень откровенен. Он сообщает о таких подробностях личной жизни, о которых мы не всегда рассказываем близким. Например, в письме от 1 декабря 1976 года он пишет, что ещё в детстве прочёл несколько книг религиозного характера и собирался после школы поступать в духовную семинарию, однако охладел к Богу, когда ознакомился с поэзией Уолта Уитмена. Или о том, что женился на молодой девушке, хотя брак этот оказался непрочным и недолгим.

Из писем 1978 года мы узнаём, что поэта сразил тяжёлый недуг. У Тиркыгина обнаружили туберкулёз, и он длительное время лечился в анадырской больнице. В это время поэт признаётся, что «очень хотел

уехать в Усть-Белую. В тундре мне было бы легче морально и физически. В отдалённой тундре, я знаю, конечно, нет лекарств. Но я знаю, что очень многие коренные тундровики, употребляя собачий жир, вполне выздоравливали от туберкулёза».

ОБЕЩАЛ, НО НЕ ПИСАЛ

Сергей Сущанский приводит несколько ответных писем Пчёлкина. В них более опытный коллега по писательскому цеху настаивает, чтобы Тиркыгин писал как можно больше стихов и… учился. В 1982 году он даже отправляет по почте подборку книг (поэтических и о поэзии) из своей личной библиотеки в тундру, чтобы талантливый чукотский поэт мог заниматься самообразованием. А ещё Пчёлкин сетует, что Тиркыгин только обещает присылать новые произведения, но ничего не шлёт.

В 1983 году наступил трёхлетний перерыв в переписке Пчёлкина и Тиркыгина. И после одного письма снова длительный перерыв в общении – до 1989 года. В своём последнем послании Пчёлкину, которое датировано 2 января 1990 года, Тиркыгин пишет, что продолжает работать оленеводом и собирает в тундре чукотские сказки. В его планах – выпуск сборника сказок, а также переезд в Анадырь, где он надеется устроиться на работу в газету «Советкэн Чукотка».

О том, чем занимался Тиркыгин в 90-х, если не считать его участия в I Литературном конкурсе имени Ю. Рытхэу в 1998 году, известно немного. «В последние годы жизни неизлечимо больной Сергей Александрович оказался без дома и без работы, жил то в посёлке Эгвекинот, то в селе Конергино», – так говорится в небольшой биографической справке, подготовленной сотрудниками Публичной библиотеки имени Тана-Богораза.

P. S. В 2009 году ещё один переводчик поэта Михаил Рачеткин написал, что причиной смерти Тиркыгина стал «ушиб сердца». Это не метафора: таким медицинским термином называется наиболее частый вид травмы сердца, который возникает при внезапном ударе в грудную клетку над областью сердца или в левую половину груди и реже – при травме правой половины груди.