На подлёте к полюсу

03.10.2025

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Одной из славных страниц освоения Арктики в советское время стала организация так называемых высокоширотных воздушных экспедиций «Север», которые с помощью самолётов исследовали обширные территории ледовитого океана, включая Северный полюс. В 1941 – 1993 годах было предпринято 45 таких миссий, в ходе которых были изучены прежде абсолютно неизвестные области и сделаны крупные открытия. При этом есть все основания полагать, что идея широкомасштабного использования возможностей авиации в высоких широтах родилась именно на Чукотке.

Шмидт убедил Сталина

В начале февраля 1936 года советский полярный исследователь Отто Шмидт представил Сталину и Ворошилову план экспедиции на Северный полюс. Основная его идея заключалась в том, чтобы с помощью авиации (а не морских судов, как это пытались делать ранее) забросить в нужную точку грузы и людей с целью обустройства прямо на льду полярной станции, которая могла бы автономно дрейфовать, попутно выполняя научные задачи. Шмидту удалось убедить руководство советского государства, и 13 февраля 1936 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление, поручившее Главному управлению Северного морского пути организовать экспедицию.

Доставку людей и грузов на льдину в районе Северного полюса должна была обеспечить авиация с посадкой на лёд. С учётом этого четыре транспортных самолёта АНТ-6 конструкторского бюро Туполева, получившие название «Авиаарктика», а также разведывательный самолёт АНТ-7 были доработаны для полётов в арктических условиях. Весной 1936 года лётчики Михаил Водопьянов и Василий Махоткин провели авиаразведку на Земле Франца-Иосифа для выбора места по созданию промежуточной базы, которую решили организовать в самой северной точке архипелага – острове Рудольфа, куда в августе ушёл ледокольный пароход «Русанов» с грузами для строительства полярной станции.

21 мая 1937 года флагманский самолёт, на борту которого находились 13 человек, в том числе четверо полярников – Пётр Ширшов, Евгений Фёдоров, Эрнст Кренкель, Иван Папанин, взлетевший с острова Рудольфа, совершил посадку на льдину размерами 3х5 км, которая дрейфовала в сторону Гренландского моря. Остальные члены экспедиции прибыли 5 июня, а на следующий день станция «Северный полюс – 1», находившаяся в 20 км от Северного полюса, двинулась в свой долгий путь. Во время дрейфа были измерены глубины Северного Ледовитого океана, сделаны выводы о движении льдов и морских течений в районе Северного полюса, получены новые сведения о прохождении глубинных арктических водных масс океана. «Папанинцев», дрейфовавших на льдине 274 дня и преодолевших более 2,8 тыс. км, у берегов Гренландии взяли на борт ледоколы «Мурман» и «Таймыр».

В этой экспедиции авиация окончательно доказала свою эффективность для выполнения самых серьёзных задач в Арктике. В отличие от судов, самолёты были независимы от ледовой обстановки и при хороших погодных условиях могли забрасывать грузы и людей на север на сотни или даже тысячи километров. Также авиация отличалась высокой мобильностью: осуществляя временные посадки на лёд, «летучая обсерватория» могла в течение нескольких дней производить необходимые научные работы и перемещаться на новое место.

Немаловажно было и то, что «авиаметод» выигрывал с экономической точки зрения – организация полётов обходилась на порядок дешевле, чем любая морская экспедиция.

После завершения экспедиции «Северный полюс – 1» (её также называют «Север») наступила определённая пауза. Но уже в 1941 году была организована высокоширотная воздушная экспедиция «Север-1», в задачи которой входило изучение районов Центрального полярного бассейна. В отличие от «папанинской» все работы в её рамках выполнялись только с помощью авиации. 2 апреля самолёт «СССР Н-169» под командованием И. И. Черевичного приземлился в районе Полюса недоступности в море Бофорта. Всего из бухты Роджерс на острове Врангеля было выполнено три рейса. В районах посадок исследователи измеряли глубину океана, вели гидрологические, метеорологические и геофизические наблюдения, пробыв на дрейфующих льдах в общей сложности 14 суток.

Война прервала проведение работ, но уже через три года после Победы они возобновились. В марте – мае 1948 года при поддержке самолётов Ли-2, Ил-2 и Пе-8, которые совершали посадки прямо на лёд, были выполнены исследования в 10 точках Восточной Арктики. Всего участие в экспедиции «Север-2», которую лично возглавлял начальник Главного управления Севморпути генерал-майор Александр Кузнецов, принимало более 200 человек, в том числе 23 научных работника (геофизики, океанологи, метеорологи, гидрофизики и географы).

Так, в книге Ю. Константинова и К. Грачёва «Высокоширотные воздушные экспедиции «Север» (193, 1941 – 1993)», вышедшей в Санкт-Петербурге в 2000 году, описывался перечень выполненных работ: «Гидрологических станций – 10, измерение температуры воды – 218, определение солёности – 218, кислорода – 143, рН – 218, нитратов – 77. В местах посадок производились стандартные метеонаблюдения, определялись составляющие магнитного поля Земли, измерение толщины ледового покрова. По маршрутам перелётов производилась ледовая разведка».

Как свидетельствуют авторы, уже первые промеры в приполюсном районе, где вела исследования экспедиция «Север-2», принесли неожиданные результаты. «27 апреля 1948 г. при выполнении океанографических работ была обнаружена глубина 1290 м, что не соответствовало существующему в то время мнению о глубоководной котловине, занимающей центральную часть Арктического бассейна. Это измерение положило начало открытию и изучению подводного хребта Ломоносова и коренному пересмотру прежних представлений», – указывается в книге.

И снова в дрейфе. После завершения работы в 1937 году «папанинской» станции «Северный полюс – 1» СССР длительное время не организовывал ничего подобного в Арктике. Станция «Северный полюс – 2», экипаж которой возглавил советский учёный-океанолог и полярный исследователь Михаил Сомов, дрейфовала на льдине в Восточной Арктике в 1950 – 1951 годах. С тех пор практически ежегодно советские полярники организовывали новые «СП». Всего в 1937 – 1991 году их было 31. Затем последовал длительный перерыв, и новая станция «Северный полюс» отправилась в дрейф только в 2003 году. Сейчас действующей станцией является «СП-42», которая начала работу 15 сентября 2024 года. Станция, которая расположена на судне специальной постройки – ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс», дрейфует от Новосибирских островов через приполюсный район в сторону Гренландского моря. Предполагается, что свой путь «СП-42» завершит к весне 2026 года.

И вновь на Север

Результаты работ были настолько интересными и необычными, что уже в следующем году была организована очередная высокоширотная и тоже исключительно воздушная экспедиция. Она получила имя «Север-4», поскольку название «Север-3» закрепилось за ещё одной (морской) экспедицией, которая состоялась в 1949 году в Карском море на ледорезе «Фёдор Литке».

В апреле – мае «Север-4» с помощью самолётов, которые садились на дрейфующий лёд, продолжила изучение рельефа дна в приполюсных районах, где, как предполагали учёные, продолжается обнаруженное поднятие дна. Действительно, глубины там оказались ещё меньше.

«В последующие годы в результате проведённых исследований был открыт мощный подводный хребет, который простирается от Новосибирских островов через Северный полюс и далее до Земли Гранта. Этот хребет был назван хребтом Ломоносова», – пишут авторы.

Сохранилась секретная справка, которая была подана на имя заместителя председателя Совета министров СССР Лаврентия Берии 9 февраля 1949 года. В ней содержится полное описание комплекса работ, который должна была выполнить экспедиция «Север-4».

В план научных исследований были включены следующие пункты научных исследований:

1. Рельеф и грунты центральной части Арктического бассейна.

2. Водные массы в связи с новыми данными о рельефе.

3. Течения центральной части Арктического бассейна.

4. Планктон и бентос.

5. Распределение и дрейф льдов.

6. Распределение магнитных элементов в центральной части Арктического бассейна.

7. Вариации геомагнитных элементов.

8. Распределения силы тяжести.

9. Вертикальная стратификация в приполюсном районе советского сектора Арктики.

10. Ледовые аэродромы в центральной части Арктического бассейна.

11. Аэронавигация в высоких широтах Арктики.

12. Оборудование и снаряжение для экспедиционных самолётов в условиях Центральной Арктики.

Воздушную поддержку экспедиции «Север-4» обеспечивали 14 самолётов полярной авиации Главсевморпути. Основными береговыми базами, где сосредотачивалось экспедиционное оборудование и личный состав (всего более 220 человек, включая 57 научных работников), избраны острова Диксон, Рудольфа, мыс Челюскин, мыс Шмидта и остров Врангеля.

В следующие пять лет было проведено ещё несколько высокоширотных воздушных экспедиций и получены ценные данные, которые изменили существующие представления об Арктике.

«В результате анализа магнитных наблюдений, выполненных на обширных пространствах Арктического бассейна высокоширотными воздушными экспедициями в 1948 – 1954 гг., выяснилось, что второго магнитного полюса не существует (гипотеза Б. П. Вайнберга и М. Е. Острекина), а имеет место своеобразное распределение магнитного поля Земли, заключающееся в том, что магнитные меридианы от Таймырского полуострова через околополюсные районы до Канадского арктического архипелага идут почти параллельным пучком и очень близко друг к другу, – отмечают Ю. Константинов и К. Грачёв. – Был собран обширный материал о характере ледяного покрова (возраст, сплочённость, заснеженность, торосистость) и его физико-механических свойствах. Окончательно опровергнуто существовавшее ранее мнение, что ледяной покров в Арктическом бассейне Северного Ледовитого океана представляет собой сплошной однородный ледяной массив мощных льдов. На самом деле дрейфующие льды неоднородны и состоят из ледяных полей разных размеров и возраста. Среди них даже в зимнее время наблюдаются большие зоны чистой воды. Разводья встречаются повсюду, их размеры иногда достигают сотен километров в длину и десятков километров в ширину. На основании анализов проб донных грунтов, собранных экспедициями, восстановлена геологическая история дна Северного Ледовитого океана за предыдущие 150-180 тыс. лет. Изучение остатков микрофауны в донных отложениях позволило установить, что на протяжении последних 45-50 тыс. лет дважды имело место прекращение доступа тёплых атлантических вод в Арктический бассейн. Изучена вертикальная структура океана, выявлены области распространения атлантических и тихоокеанских вод.

Цель, поставленная перед экспедицией «Север» на ее первоначальном этапе, – получить достаточно полное представление о наиболее крупных физико-географических особенностях центральных районов Арктики – была достигнута».

С конца 1940-х годов высокоширотные воздушные экспедиции, по сути, проводились ежегодно до 1993 года включительно. Поступательно рос объём выполняемых в их рамках работ (например, если число гидрологических станций первых экспедиций составляло около 10, то в ходе «Севера-31» в 1979 году их было организовано более 200). После повышенного внимания к приполюсным районам исследованиями стали охватываться более «низкие» широты. Так, в 1980-е годы больше внимания уделялось изучению шельфа сибирских морей, лежащих в Советской Арктике. В целом за более чем полвека, благодаря высокоширотным воздушным экспедициям, удалось покрыть густой сетью наблюдений огромную территорию – от Гренландии через Советскую Арктику и далее почти до Канадского арктического архипелага.

Кстати

Предложивший широко использовать авиацию для исследования Арктики Отто Шмидт наверняка не случайно пришёл к этой идее. Дело в том, что в 1933 – 1934 годах именно Шмидт был руководителем знаменитой экспедиции на «Челюскине», в задачу которого входила перевозка грузов Севморпутём за одну летнюю навигацию. Как известно, затёртый льдами пароход 13 февраля 1934 года затонул в Чукотском море, а 104 челюскинца два с лишним месяца дрейфовали на льдине. Решающую роль в спасении тогда сыграли полярные лётчики, которые вывезли людей на берег Чукотки, в сёла Уэлен и Ванкарем. Мужественная и умелая работа авиаторов произвела настолько сильное впечатление, что пять пилотов были удостоены звания Героев Советского Союза, которое было учреждено после окончания и в честь челюскинской эпопеи.

У военных свой интерес

Высокоширотные воздушные экспедиции имели значение не только для науки. Возможности использования авиации в Арктике живо интересовали и ВВС СССР. Повышенное внимание арктическому району военные стали уделять после окончания Второй мировой войны в условиях резкого охлаждения отношений между Советским Союзом и бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции.

Практически сразу же после победы над фашистской Германией военное освоение высоких широт Севера начали американцы.

Летом 1946 года отряд подводных лодок США впервые входит в Чукотское море. В августе 1947-го в этом же районе подлодки USS Boarfish, SS-327, USS Karp и SS-338 проводят испытания эхоледомера – прибора для плавания подо льдом и поиска полыньи для всплытия. Зимой 1948 года на Аляске проводятся крупные военно-воздушные учения, ведутся испытания реактивного истребителя арктической модификации, реконструируются аэродромы в Номе и Галене. Авиабаза Форт Уэйнрайт под Фэрбанксом переоборудуется под базирование тяжёлых бомбардировщиков, которые начинают регулярно патрулировать границы СССР.

В ответ советское руководство стало укреплять обороноспособность северо-восточных рубежей. «КС» уже рассказывал в номере от 21 августа о начале развёртывания в 1948 году на Чукотке 14-й армии с приданным ей авиационным соединением – 95-й смешанной авиадивизией.

Военных лётчиков интересовали и более северные области, в том числе и акватория Северного Ледовитого океана.

Представители ВВС приняли участки в первой послевоенной высокоширотной воздушной экспедиции «Север-2», а точнее, в её военно-технической части. Лётчиков интересовали вопросы базирования боевой авиации на дрейфующем морском льду, возможности эксплуатации техники и снаряжения в условиях низких температур. Начальником военной группы экспедиции «Север-2» был назначен лётчик бомбардировочной авиации участник гражданской войны в Испании, Советско-финской и Великой Отечественной войны Герой Советского Союза полковник Николай Серебряков.

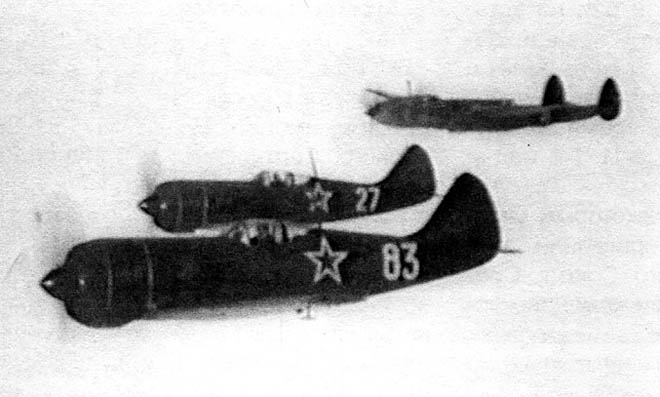

Весной 1948 года в условиях Крайнего Севера полярные лётчики Виктор Боровков, Василий Попов и Сергей Скорняков, впоследствии удостоенные званий Героя Советского Союза, провели испытания нового поршневого истребителя Ла-11.

Все три пилота были хорошо знакомы с Крайним Севером. В годы войны они служили в составе 1-й перегоночной авиадивизии, осуществлявшей перегон ленд-лизовских военных самолётов по трассе Аляска – Сибирь. Василий Попов, например, перегнал 265 самолётов, Сергей Скорняков – 239.

Перед полётами в Арктике лётчики пролетели на истребителях Ла-11 по маршруту Москва – Мыс Шмидта, преодолев расстояние 8,5 тыс. км.

Сами полёты армейской авиации весной 1948 года строились следующим образом. Сначала с острова Врангеля в небо поднялся бомбардировщик Ту-6, который сел на льдину, а затем успешно вернулся на базу. После этого 7 мая три Ла-11 в сопровождении Ту-6 совершили посадку на ту же льдину, где пилоты отработали техобслуживание, заправку и взлёт. Выполнив несколько заходов, 8 мая они благополучно вернулись на остров Врангеля. Результаты этих полётов были положены в основу боевых наставлений по действиям истребительной авиации в условиях Арктики.

В 1949 году тяжёлые бомбардировщики Ту-4 также стали садиться на ледовые площадки, где несли боевое дежурство, давая американцам понять, что отныне США находятся в зоне досягаемости нашей бомбардировочной авиации. Регулярное патрулирование воздушного пространства в районе северо-восточных рубежей СССР также осуществляли истребители Ла-11.

Справка «КС»

Истребитель Ла-11 специально создавался для сопровождения бомбардировщиков Ту-4 и обладал увеличенной дальностью полёта. Кроме того, из-за специфического расположения маслорадиатора он мог летать при очень низких температурах. В связи с этим было принято решение об использовании этой машины для прикрытия северных границ СССР.