Тот самый чукотский фронт

07.05.2025

Григорий ТЫНАНКЕРГАВ, геолог, отличник разведки недр, почётный гражданин Чукотского АО

gazeta@ks.chukotka.ru

Родился я в октябре 1939 года, то есть мне было совсем мало лет, когда началась Великая Отечественная война. Однако уже примерно в три-четыре года начал понимать происходящее, видел, как напряжённо работают близкие, земляки и воспринимал это как должное. Потом, когда подрос, осознал, что это и был тот самый чукотский фронт – трудовой.

Иной мир

Отец Тумма был безграмотным, русского языка не знал. Мама была чуть моложе, и она кое-что понимала, но не читала и не писала. А брат Ефим Нотаургин 1917 года рождения окончил четыре класса, мог говорить по-русски, читал и писал как мог. Но когда в ярангах прозвучало страшное слово «вой на», все они прекрасно понимали, что у нас огромная страна – Советский Союз, на которую напала фашистская Германия и хочет поработить наш народ.

Сейчас трудно представить стойбище без электрического движка, лампочки, радио, средств связи, тракторов, вездеходов, мотонарт, а жизнь северян без авиации – самолётов и вертолётов. Но в то время мы жили как сотни, тысячи лет назад. Средствами передвижения были нарты – легковые и грузовые на оленьих упряжках, часто даже спичек не имелось, и огонь добывали старинным способом с помощью огнива. Поэтому для меня настоящим кошмаром стал случай, который произошёл однажды осенью.

Была ясная солнечная погода, я долго спал в пологе. Взрослые позавтракали и собирались кто куда: отец – ремонтировать нарты для зимних переходов, брат – идти в стадо, благо оно паслось неподалёку, а молодой Онпыргин только что вернулся с ночного дежурства и сидел на нарте, отдыхал. Вдруг раздался какой-то гул, который доносился снаружи и становился всё сильнее и сильнее. Я не понимал, что это такое, а необычный звук распространился уже повсюду – даже полог начал дрожать. С испуга, накинув кухлянку, босиком выскочил из яранги – а там было ещё страшнее: по небу с востока летели гигантские птицы, издававшие рёв, от которого я оглох, а тело дрожало. Моя любимая собака залезла под нарту и ошалелыми глазами смотрела то на небо, то на меня и в итоге забилась ещё глубже в темноту.

Впереди летел, как я теперь понимаю, огромный бомбардировщик с четырьмя моторами, за ним и по бокам – самолёты поменьше, видимо, истребители. Первая волна миновала, за ней, чуть поотстав, последовали вторая и третья. Постепенно гул затих и наступила тишина, птички снова зачирикали, где-то заквохала куропатка… Так я впервые увидел, услышал иной мир, связанный с техникой и, как потом выяснилось, с войной. Это был перегон боевых самолётов из США в СССР, поставляемых по ленд-лизу по ставшей знаменитой воздушной трассе АлСиб, маршрут которой проходил как раз над теми местами, где находились наши пастбища.

Никто не сидел без дела

Постепенно начал понимать происходящее, так как разговоры почти всё время крутились вокруг слова «вой на» – «майны маравыргын». Периодически в стойбище появлялись молодые люди Вотгыргын и Вуквутагин – партийные организаторы, которые рассказывали о последних событиях на Чукотке, в стране и о войне, делах в нашем колхозе.

Время от времени заглядывал Серафим Тыненкеу – председатель колхоза «Пионер», крупный мужчина средних лет, который обязательно и зимой и летом обходил стадо, беседовал с людьми. Поговаривали, что он из бывших богатых оленеводов с большим авторитетом и у него – превосходная память на оленей.

Особое внимание в этих беседах уделялось сохранности поголовья, маршрутам кочевий. Ведь в то время, по некоторым сведениям, численность оленей в колхозном стаде доходила до 35 тысяч голов и, конечно, пастухов не хватало. Так что работали без отдыха и зимой и летом.

Обычно зимой стойбище располагалось на горе на правом борту реки Олой. Отсюда вверх и вниз по течению открывался прекрасный вид, издалека было видно оленьи упряжки, которые направлялись к нам. Справа по течению реки было низкогорье, заросшее лиственницей и кедровым стлаником. И вот здесь паслись олени.

Зимой за нашим стадом следил один отец, а брат Ефим Нотаургин уезжал в тайгу на заготовку пушнины. Каждое утро отец направлялся к стаду и целый день его объезжал. Иногда брал меня с собой: тогда он высаживал меня на открытом возвышении, разводил костёр, который я поддерживал почти целый день, и при этом громко шумел, пел, кричал, чтобы хищники знали, что около стада есть много людей.

Снега было много, и олени никуда не разбредались, мирно паслись на богатых ягельником склонах. Основная же опасность исходила от волков. Они, видимо, днём издалека следили за всем, что происходит вокруг.

Однажды волки, помню, напали на малоснежной местности и убили трёх оленей. Туши были разодраны и оставлены на месте. Тем же вечером отец, приехав в стойбище, приготовил приманки из яда – стрихнина и на следующее утро посыпал туши ядом. А уже через день он привез трёх мёртвых волков, снял с них шкуры и высушил их на костре. Отец делал это всё очень осторожно – в рукавицах, которые потом сжёг. Волки были матёрые, большие, и потом мать несколько дней скоблила и удаляла с них жилы и жир. А туши волков отвезли обратно в стадо и оставили на видном месте в назидание сородичам.

Брат Ефим Нотаургин в зимнюю пору обычно вместе с женой на двух нартах брал небольшой полог, боеприпасы и много дней охотился на белок, горностаев, лис, волков и росомах. Он был физически крепок, метко стрелял и, думаю, что если бы попал на фронт, то был бы отличным снайпером. Позже говорили, что брат просился на фронт, но его не пустили – замены такому охотнику не было.

Жена брата Акулина разделывала добытых животных, высушивала шкурки. И после 10-15 дней отсутствия они возвращались в стойбище с возом шкур. Тогда они были развешены везде в яранге и внутри полога, где мы спали, а мать с невесткой с утра до вечера обрабатывали их. Периодически приезжал инспектор по заготовке пушнины и увозил всё это в посёлок.

Обычно где-то в марте начиналась подготовка к отёлу. С маточным стадом оставался отец, а с остальным стадом кочевал брат. Пока шёл отёл, мы с отцом целыми днями ходили и следили за рождением телят.

В летний период тоже была горячая пора. Стойбище из нескольких яранг, как правило, стояло на берегу Олоя, а стадо с оленеводами уходило вверх по реке.

Мать и невестка выделывали шкуры оленей, шили торбаза, куртки, шапки и рукавицы, и в яранге скапливалось очень много одежды. Женщины с утра до вечера трудились в это время, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь праздно сидел или гулял без дела. И всё это отправлялось по первому снегу в Омолон и дальше на фронт.

Медали за труд сродни боевым

В какой-то год войны получилось так, что мы вообще остались без оленей: как я понял, стадо полностью отправили на забой на один из рудников Колымы. И мы почти всё лето добывали пищу как могли: отец ловил рыбу, стрелял куропаток, глухарей… Брата же отправили на перегон стада. Уже под осень отец сказал, что, наконец-то, пригнали новое стадо и теперь мы опять будем с оленями. Вот этот момент детской жизни я запомнил навсегда…

Где-то примерно с того времени я заметил перемены в настроении людей. Нет, они работали так же напряжённо, но наши молодые агитаторы довели информацию, что фашистов бьют и такой угрозы стране, как раньше, больше нет!

Потом, уже поздней весной, после отёла, в стойбище приехал Тыненкеу с группой молодых людей и сообщил, что война кончилась, мы победили фашистов, пришла пора восстанавливать прежнюю, мирную жизнь.

Чуть позже, уже под осень, родителям сообщили, что они награждены орденами и медалями Советского Союза за Победу над фашистской Германией. И я обязан перечислить пофамильно всех, кого помню, кого знал и кто самозабвенно трудился в нашем колхозе во время войны для Победы над фашистами: Тыненкеу, Рыльтель, Тумма, Анначан, Ефим Нотаургин, Акулина Нотаургина, Вуквувге, Карп Вуквувге, Кутынкев, Кымыргин, Гырголь, Кутувги, Энмытагин, Рагтыргин, Рыкеу, Кымытегин, Куймэль, Ранав, Ятгыргин, Гаман, Аренкау, Рырме. Но были и другие труженики, имена которых память не сохранила. Честь им всем и слава!

Наставники-победители

Уже учась в школе села Омолон, я увидел фронтовиков, когда туда перевели лётную часть. Её командиром был майор Глаговский. Из-за контузии голова у него постоянно мелко дрожала, и мы, мальчишки, подражали ему, когда играли в «войну».

В свободное время воины-фронтовики заходили к нам в интернат и могли часами веселить нас, смеясь вместе нами. Теперь я понимаю, что так они отходили от того напряжения, которое испытывали во время боёв. В праздники они устраивали концерты, пели с нами песни военных лет. Фронтовики стали нашими настоящими воспитателями.

И потом, уже после учёбы в Магаданском горно-геологическом техникуме, мне всё время приходилось соприкасаться с отголосками Великой Отечественной войны.

В 1958 году в числе выпускников МГГТ я приехал в посёлок Сеймчан. А там кого только не было! Дело в том, что в это время освобождали из лагерей пленных немцев, европейцев, которые воевали на стороне фашистов (видел румын, венгров, литовцев и других гитлеровских приспешников). Многие немцы были молодые – из тех мальчишек, которых Гитлер в последние месяцы войны в агонии бросал навстречу нашим войскам, закалённым в боях. Мы с ними общались, говорили, например, о спорте, который был интересен всем, а они утверждали, что их силой заставляли идти на войну.

Рабочие литовцы, например, рассказывали, что немцы со своей лживой агитацией довели до того, что к концу войны они начали верить в то, что «Великая Литва» сама в силах защитить себя от Советской армии. На деле же получилось, что наши части утром были на восточной границе, а к обеду уже у западной. А когда тех, кто был на службе у фашистов, погрузили в вагоны и неделю везли до Находки, потом на пароходе до Магадана, а затем ещё на грузовиках до приисков, тут-то они и поняли, что глубоко ошибались относительно «величия своей Литвы».

Не буду наговаривать на румын и других пленных из Европы, но, видимо, коллаборационистские режимы в этих странах и немецкая оккупация сильно и не лучшим образом повлияли на характер их поведения.

Геолог и воин

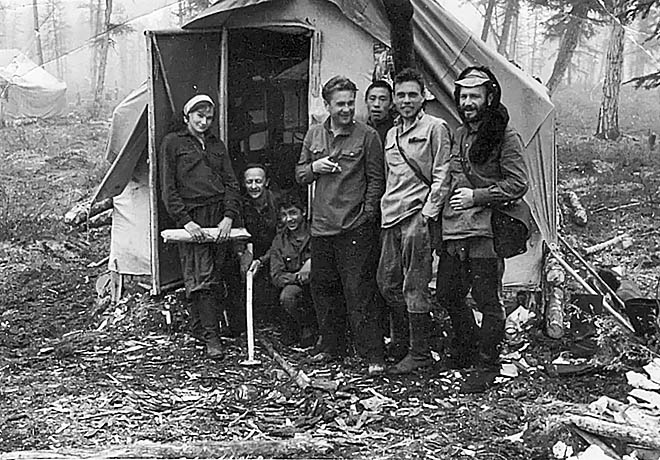

В ту пору моим начальником геологоразведочной партии Сеймчанского райГРУ был белорус Феликс Владимирович Шкирманков, незадолго до этого демобилизованный из армии. Позже он стал известен ещё и как замечательный писатель и поэт, хорошо известный в Белоруссии.

Когда в феврале 1944 года Корсунь-Шевченковская операция подошла к концу, а наша армия двинулась дальше на Запад, его часть оставили на Украине в связи с активизацией бандеровского подполья. Феликс Владимирович немало рассказал нам о преступлениях украинских националистов, их зверствах, жестоких расправах над теми, кто пытался наладить мирную жизнь на освобождённых от фашистов территориях.

В боестолкновениях с бандеровцами он трижды был ранен.

В 50–60-х годах прошлого века в экспедиции работало ещё много ветеранов войны, они отличались своим очень позитивным настроем, тягой к жизни и гордостью за Великую Победу и всегда были готовы вновь встать на защиту Родины. Таким был и Феликс Шкирманков, с которым я до конца его жизни (умер он совсем недавно) поддерживал связь. Он так и остался у меня в памяти настоящим советским воином – открытым, прямым, справедливым и мужественным человеком.

А лучше всего, как мне кажется, этого замечательного человека – фронтовика, геолога, литератора – характеризуют строки одного из его стихотворений:

Друзья геологи-искатели

Давно прошедших

славных дней,

Романтики, трудяги и мечтатели,

Герои юности моей,

Где вы теперь и как живёте,

В каких краях ваш нынче дом,

Кто рядом время коротает,

Иль, не дай Бог, один ты в нём…

Гордимся тем, что жизнь прожили,

Шагая в ногу со страной,

За то, что верными ей были,

Долг выполняя честно свой.

Весомый вклад Восточной Тундры

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

Вся Чукотка в годы Великой Отечественной войны трудилась под лозунгом «Всё для фронта – всё для Победы!» Большую лепту в общее дело внесли труженики Восточно-Тундровского района – так в те годы назывался Билибинский район.

Как рассказывал основатель Билибинского краеведческого музея Георгий Глазырин, сам прошедший фронты Великой Отечественной, с первых же дней войны в районе начался сбор средств в Фонд оброны.

Так, труженики колхоза «Пионер», базировавшегося в посёлках Омучан и Карбасчан с общим населением 137 человек, к весне 1942 года собрали и перечислили 245 тысяч рублей. А охотники сдавали государству пушнины почти вдвое больше, чем до войны, – примерно на 700 тысяч рублей в год, большую по тем временам сумму. Даже отсутствие малокалиберных патронов не повлияло на ход промысла. Охотники приспособили старые шомпольные ружья и освоили изготовление пуль самодельными пулелейками.

Летом 1943 года на трассе перегона самолётов с Аляски через Чукотку, Якутию в Сибирь приступили к строительству аэродрома Омолон. Его работники сдали в Фонд обороны около 100 тысяч рублей. Новый посёлок Щербаково, нынешний Омолон, стал центральной усадьбой созданного в те же годы оленеводческого совхоза под тем же названием. В Фонд обороны колхозники района сдавали облигации, наличные деньги, оленей, шкуры, пушнину, тёплую одежду из оленьего меха.

Известен также случай, когда оленевод Олеле из колхоза «Турваургин» продал личных оленей, а деньги в мешке принёс в райком партии. Взяв одну пачку, положил себе за пазуху со словами «мне хватит», а остальные (порядка 100 тысяч рублей) сдал для нужд Красной армии. Колхозник Кергувье внёс 65 тысяч рублей и сдал 20 оленей, Коттыргин перечислил 45 тысяч рублей.

Очень многие оленеводы сдавали в Фонд обороны по 5 – 20 оленей через магазин Чукотторга. Собранное таким образом стадо было отправлено за пределы района к морским портам. Кроме того, пастухи колхоза «Турваургин» для нужд фронта внесли 100 тысяч рублей, а на строительство танковой колонны «Чукотский колхозник» – 700 тысяч рублей.

Общая же сумма денежных средств, собранных в Восточно-Тундровском районе в Фонд обороны, на строительство танковой колонны «Чукотский колхозник» и эскадрильи боевых самолётов «Комсомолец Чукотки» превысил 2 миллиона рублей.

Кстати

Активную помощь население Восточно-Тундровского района оказывало фронту и в отправке тёплых вещей как для бойцов, так и для населения освобождённых территорий. Оленеводы производили многое сами, а служащие, рабочие, специалисты совхозов и колхозов, учителя, медики сдавали вещи, купленные в магазинах. Например, в 1942 году по Восточной Тундре набралось такое количество сданных тёплых вещей, что для их отправки понадобился обоз из 80 больших нарт. Подобные отправки продолжались и в 1943 – 1944 годах.