Собой прикрыли Севморпуть

10.10.2025

Андрей НОСКОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

В августе 1942 года основные события Великой Отечественной войны, как известно, разворачивались на южном направлении – на подступах к Сталинграду, однако мало кто знает, что тогда же решалась судьба судоходства по Северному морскому пути. С целью нарушения коммуникаций и разрушения советской портовой инфраструктуры в арктических морях гитлеровский штаб ВМФ разработал операцию под кодовым названием Wunderland («Страна чудес»), основной ударной силой которой стал тяжёлый крейсер фашистской Германии «Адмирал Шеер». Планы врага сорвали два слабовооружённых ледокольных парохода «Александр Сибиряков» и «Дежнёв», оставившие свой след и в истории Чукотки.

Операция Wunderland

Серьёзные затруднения на Восточном фронте в конце 1941 года заставили германское командование активизировать свои действия в Арктике, чтобы блокировать военно-транспортные перевозки по Севморпути. Для реализации этих целей к весне 1942 года была разработана операция Wunderland, которая ставила целью нанесение главного удара по советским арктическим коммуникациям силами одного или двух тяжёлых крейсеров и подводных лодок. Также предусматривалось минирование и нанесение авиаударов. Именно так немцами был разгромлен печально известный караван PQ-17, после чего союзники временно прекратили отправку грузов в советские северные порты.

С 4 августа германский подводный флот появился в Карском море и в районе Новой Земли, и уже через две недели, 17 августа, подводная лодка U-209 потопила две баржи, буксиры «Норд» и «Комсомолец», а буксир «Комилес» под обстрелом врага выбросился на берег. Погибло более 300 человек и много ценных грузов.

Затем в проливах у Новой Земли, у входа в Кольский полуостров, на фарватерах возле острова Кильдин началась установка мин. 24 августа немцы нанесли первый авиаудар по Мурманску, а подводная лодка U-601 потопила советский транспорт «Куйбышев» со всеми, кто находился на борту.

Тогда же, в начале августа, гитлеровцы получили информацию о формировании в Архангельске крупного конвоя, который вышел в восточном направлении. А от союзной Японии поступили сведения о проходе через Берингов пролив в Чукотское море и далее по Севморпути конвоя, в составе которого был лидер «Баку», два эсминца, транспорты и ледоколы. Во второй половине августа оба конвоя должны были встретиться в проливе Вилькицкого в районе Таймыра. Они-то и стали одной из целей операции Wunderland, которую немцы планировали провести в период с 10 по 31 августа, для чего были задействованы тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер», минный заградитель и пять подводных лодок.

Справка «КС»

Тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер», названный в честь адмирала Рейнхарда Шеера, командовавшего немецкими войсками в Ютландском сражении, стал вторым кораблём серии «Дойчланд» и был введён в эксплуатацию 12 ноября 1934 года. Он имел дизельную силовую установку, позволявшую разгонять почти 200-метровую махину, защищённую 80-мм бронёй, до 26 узлов и совершать переходы на значительные расстояния. Тяжёлый крейсер (или, как их ранее называли, – линкор) был вооружён шестью 280-мм орудиями главного калибра, располагавшимися в двух трёхорудийных башнях, восемью 150-мм орудиями. Эта плавучая крепость превосходила многие зарубежные аналоги того времени.

Полярный «Варяг» принял бой

19 августа «Адмирал Шеер» под командованием капитана 1 ранга Вильгельма Меендсен-Болькена, которому предписывалось прервать движение советских судов по Севморпути и разрушить полярные порты СССР, вышел в Карское море и направился к проливу Вилькицкого, однако из-за тяжёлой ледовой обстановки вынужден был взять курс на юг.

21 августа гидросамолёт «Арадо», запущенный с борта крейсера, обнаружил в 60 милях советские суда. Это был третий наш конвой во главе с ледоколом «Красин», который шёл на восток. Меендсен-Болькен решил преследовать его, и 23 августа конвой вновь удалось найти с воздуха в южной части пролива Вилькицкого, однако во время очередного вылета гидросамолёт потерпел аварию.

Продолжив поиск советских судов, 25 августа в 11 часов сигнальщики «Адмирала Шеера» обнаружили ледокольный пароход «Александр Сибиряков», который в 1932 году впервые в истории за одну навигацию преодолел Севморпуть и достиг Чукотского моря, получив всемирную известность. На этот раз судно шло с Диксона на Северную Землю с грузом для полярных станций. Меендсен-Болькен, опасавшийся, что наши моряки могут уничтожить радиошифры и нужные немцам ледовые карты, пошёл на хитрость: он приказал вывесить над кормой флаг США и семафором на русском языке запросить у наших моряков ледовую обстановку в проливе Вилькицкого.

Капитан «Александра Сибирякова» 32-летний Анатолий Качарава, заподозрив неладное, приказал идти на полном ходу в сторону острова Белуха – на мелководье, недоступное судам такого класса, как «Адмирал Шеер». Тем временем наш радист телеграфировал в эфир о неизвестном крейсере, запрашивавшем обстановку.

Немцы пытались создавать радиопомехи и, как вспоминал впоследствии сам Качарава, двинулись наперерез, чтобы не дать уйти «Сибирякову» на мелководье. Скорость у «Шеера» была вдвое выше, и, конечно, он без труда нагнал наш ледокольный пароход, дав предупредительный залп из своих 280-миллиметровых орудий, принуждая его остановиться и сдаться. Но вместо этого Качарава приказал поставить дымовую завесу и ответить огнём из двух своих 76-мм зенитных орудий, которые, конечно, не могли нанести противнику ощутимого вреда.

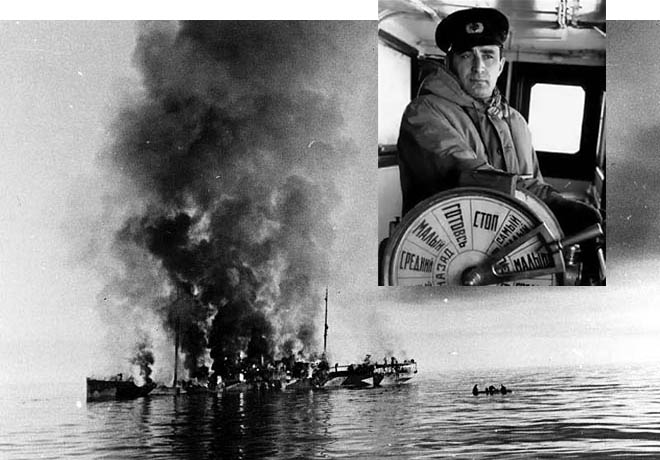

Не ожидая такого сопротивления, немцы начали обстрел «Сибирякова». От близких разрывов 300-килограммовых фугасных снарядов на нашем судне снесло надстройку, были повреждены бочки с бензином, находившиеся на палубе, отчего вспыхнул пожар, пробило носовой отсек, часть экипажа погибла. Пароход, объятый огнём, было уже не спасти, и Качарава дал приказ открыть кингстоны и затопить ледокол. От последующего залпа он сам получил тяжёлое ранение в живот и правую руку и потерял сознание. Оставшиеся в живых матросы перенесли командира на уцелевшую шлюпку.

«Горим, прощайте!»

Менее часа длился неравный бой. В 14.05 радист Анатолий Шершавин отправил в эфир последнюю радиограмму: «Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте!». Около 15.00 «Александр Сибиряков» с поднятым флагом навсегда погрузился в ледяные воды Карского моря. С тех пор «Александра Сибирякова» называют «полярным «Варягом», а подвиг его экипажа вошёл в историю Военно-морского флота. Ведь бой, который «сибиряковцы» дали превосходившему врагу, а также предупреждение о появлении в Карском море немецкого рейдера и выигранное время позволили уйти нашему каравану и благополучно достичь пункта назначения.

«Мы были очень удивлены сопротивлением русского судна. Ведь моряки были обречены, никаких шансов попасть в наш корабль у них не было», – вспоминал впоследствии один из матросов немецкого линкора, который стал свидетелем развернувшихся сразу после боя событий.

С «Адмирала Шеера» был спущен катер, чтобы подобрать наших моряков. Но они наотрез отказывались пересаживаться. Тогда их загоняли прикладами и под дулами автоматов, а тех, кто оказывал сопротивление, тут же расстреливали. Всего в плен попали 22 человека (по другим данным – 17), в том числе тяжелораненый капитан Качарава. Под страхом смерти немцы пытались выведать у них информацию о ледовой обстановке, о движении судов в Карском море, но так ничего и не добились.

Чудом спасся лишь кочегар Павел Вавилов, который сумел продержаться в ледяной воде, взобраться в опустевшую шлюпку и догрести до острова Белуха, где пробыл в полном одиночестве 36 суток. Его случайно увидели с проходящего судна, а затем на гидросамолёте вывез знаменитый полярный лётчик Иван Черевичный.

До 1944 года оставшиеся в живых моряки «Александра Сибирякова» находились в концлагере в Данциге и лишь после освобождения советскими войсками 14 из них смогли вернуться домой. В 1945 году по окончании проверки капитан Анатолий Качарава был награждён орденом Красного Знамени, а позже госнаград удостоились и другие члены экипажа, в честь которого пролив в Карском море к северу от острова Диксон назвали проливом Сибиряковцев. Кроме того, их именами были названы острова в районе Диксона, а на острове Белуха в память о подвиге парохода установили маяк.

Диксон оказался не по зубам

Для фашистских моряков бой тяжёлого крейсера с маленьким ледокольным пароходом стал первой серьёзной проблемой в операции Wunderland. «Адмирал Шеер» ещё некоторое время находился в этом районе в надежде встретить хоть какое-нибудь судно, но горизонт был чист – предупреждённые сибиряковцами караваны успели укрыться в безопасных местах. Затем начали наползать густые туманы, лёд стал опаснее, и Меендсен-Болькен дал приказ уходить, решив предварительно обстрелять порт Диксон, высадить десант и захватить документы по ледовой обстановке и движению судов по трассе Северного морского пути.

В тот момент Диксон был практически беззащитным. Все находившиеся там орудия демонтировали для отправки на Новую Землю, правда, получив предупреждение с «Сибирякова», у причала наспех установили два 152-мм орудия. Также в порту находились ледокольный пароход «Дежнёв», вооружённый четырьмя 76-мм и четырьмя 45-мм орудиями, практически безоружный пароход «Революционер» и пароход «Кара», в трюмах которого было 200 тонн аммонала, взрыв которого мог снести всё, что было на Диксоне.

27 августа в 01.37 «Шеер» открыл по ним огонь. «Дежнёв» произвёл ответные выстрелы и поставил дымовую завесу. Радиостанция Диксона передала в эфир сообщение о нападении. На «Дежнёве» получили ранение свыше 20 человек, семеро погибли. Позже на «Дежнёве» насчитали 542 пробоины, две из которых были размером полтора на два метра. Но корабль оставался в строю и вёл огонь, пока в 2 часа с креном на правый бок не лёг на грунт в Самолётной бухте. Три попадания также пришлись на «Революционер».

Меендсен-Болькен уже готов был отдать приказ о высадке десанта, но с берега по линкору раздался довольно точный залп из 152-мм орудий. Снаряды попали в корму, где возник пожар, была повреждена фок-мачта, что охладило пыл немцев. Тогда «Шеер», обходя остров, начал вести огонь по порту и посёлку из всех орудий, произведя более 400 выстрелов, разбив метеостанцию, электростанцию, радиоцентр, жилые дома. Правда, обошлось без жертв, так как люди заблаговременно были вывезены вглубь тундры. Думая, что с Диксоном покончено, Меендсен-Болькен отдал приказ уходить, и 30 августа «Шеер» вернулся в Нарвик.

Сорванные планы нацистов

Так, благодаря героизму наших моряков и защитников Диксона, провалилась операция Wunderland, а вместе с ней и план командования ВМФ фашистской Германии одним ударом уничтожить до 50 советских транспортов и все ледоколы, надёжно закрыв Севморпуть до конца летней навигации 1942 года для движения советских конвоев со стратегически важными грузами. Немцы не сумели достичь ни одной из поставленных целей. Это заставило нацистов отказаться от нового арктического рейда линкоров, которые у архипелага Норденшельда и в районах устьев рек Енисей и Обь должны были нанести «Двойной удар» (Doppelschlag) – такое название они дали ещё одной своей операции в западной Арктике. Более того, военно-морскому штабу Третьего рейха пришлось вовсе отказаться от надводного рейдерства в северных морях.

Вместе с этим конвой кораблей и судов Тихоокеанского флота спокойно прошёл по Северному морскому пути в Кольский залив, значительно усилив Северный флот. Пароходы «Кара» и «Революционер» ушли в рейс, восстановленная на Диксоне радиостанция продолжила обеспечивать нужной информацией караваны судов, в результате чего фронт получал всю необходимую помощь, а ледокольный пароход «Дежнёв» наши мастера отремонтировали и вскоре вернули в строй. Вплоть до 1970 года он осуществлял рейсы по Севморпути и неоднократно заходил на Чукотку.

Что же касается немецкого тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер», то он был потоплен 9 апреля 1945 года в результате налёта британской авиации на Киль.

Первый сквозной

Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» ещё до своего героического боя с крейсером «Адмирал Шеер» вошёл в историю освоения Арктики как первое судно, сумевшее преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Случилось это в 1932 году. Его капитаном тогда был Владимир Воронин, а возглавлял экспедицию Отто Шмидт, которые вскоре стали героями челюскинской эпопеи.

Экспедиция на «Александре Сибирякове» проходила в рамках Второго международного полярного года, посвящённого 50-летию Первого. Программа предусматривала взаимодействие специалистов из 44 стран, работавших на полярных станциях. На борту судна находились учёные Всесоюзного арктического института, которые использовали современные измерительные приборы, в том числе радиозонд Молчанова, впервые представленный в 1930 году. За научную часть экспедиции отвечал опытный полярный исследователь Владимир Визе, участвовавший ещё в экспедиции Георгия Седова 1912 – 1914 годов.

28 июля 1932 года «Александр Сибиряков» вышел из Архангельска и, впервые в истории обогнув с севера архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря. Плавание в полярных льдах было необычайно сложным. Так, в море Лаптевых судно потеряло лопасть винта, а в Чукотском море – уже гребной вал вместе с винтом. Дрейфуя, а затем используя в качестве паруса брезент, на 66-е сутки с начала экспедиции – 1 октября 1932 года – «Александр Сибиряков» вышел в Берингов пролив, откуда рыболовный тральщик «Уссуриец» отбуксировал его в Петропавловск-Камчатский.

Таким образом, первое сквозное плавание по Севморпути за одну навигацию состоялось. Это убедительно доказывало, что трассу можно использоваться на всём протяжении, включая её фланги и устья сибирских и дальневосточных рек. По итогам экспедиции Правительство СССР приняло решение о развитии Севморпути и его береговой инфраструктуры. В том же году «Александр Сибиряков» был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Кстати

Пароход «Александр Сибиряков» построен в 1909 году на шотландской верфи Henderson and Co по заказу Канады и изначально назывался Bellaventure. Паровая машина мощностью 2000 л. с. позволяла судну преодолевать лёд небольших баллов и развивать скорость по чистой воде до 13 узлов. Российская империя, решившая создать ледокольную флотилию на Севере, в числе других судов в 1915 году купила Bellaventure, переименовав его в честь русского исследователя Сибири. В годы Первой мировой войны пароход перевозил грузы между Мурманском и Архангельском, в 1920-е использовался как зверобойное судно.

ПОГИБ, ФЛАГА НЕ СПУСТИВ. 28 апреля 1965 года командующий Краснознамённым Северным флотом СССР адмирал Владимир Касатонов издал приказ: «Широта 76 градусов северная, долгота 91 градус 31 минута восточная. Здесь 25 августа 1942 года пароход «Александр Сибиряков» дрался с немецким крейсером «Адмирал Шеер». Пароход погиб, флага не спустив. Всем кораблям, проходившим объявленные координаты, приспускать флаги, подавать звуковые сигналы». В 1982 году были организованы поиски останков судна, однако они не увенчались успехом, и лишь в сентябре 2014 года «Александра Сибирякова» удалось обнаружить на глубине 49 метров в стороне от известных координат. В августе 2015 года его исследовали телеуправляемый подводный аппарат и водолазы, поднявшие некоторые детали в качестве музейных экспонатов. На корпусе была закреплена мемориальная табличка. Уточнённые координаты переданы в Управление по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ.