Древние костры Николая Дикова

04.04.2025

Андрей НОСКОВ ФОТО АВТОРА

gazeta@ks.chukotka.ru

Всю свою научную деятельность Николай Диков, со дня рождения которого 17 марта миновал ровно век, посвятил археологическому изучению Крайнего Севера. Здесь в разные годы он произвёл порядка 300 археологических раскопок, опубликовал по их результатам свыше 200 научных работ, включая девять монографий. Имя Николая Дикова хорошо известно в научных кругах всего мира, и сегодня начатые им изыскания продолжают ученики, по его следам идут представители нового поколения исследователей древних цивилизаций.

Великие учителя

Родился Николай Диков 17 марта 1925 года в городе Сумы в семье священника. Когда в начале 30-х годов прошлого века там, как и во многих других регионах Советского Союза, разразился голод, тётка увезла малолетнего Колю с сестрой в Ленинград, где их потом и застала война. В дни блокады будущий учёный вместе с другими подростками дежурил на крышах домов и помогал тушить зажигательные бомбы. А в 1942 году по Дороге жизни тётка вывезла детей из Ленинграда в Сибирь, в село Венгерово, где будущий учёный окончил школу и по причине плохого зрения был направлен на трудовой фронт – сплавлять лес по реке.

В октябре 1943 года Николая перевели в Москву и определили чертёжником на военный завод. Там же, в столице, он поступил на исторический факультет МГУ, а после того, как археологическое отделение перевели в Ленинград, учился на археолога уже в университете города на Неве.

В студенческие годы Николаю Дикову посчастливилось работать под руководством знаменитого археолога, будущего директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, которого впоследствии сменил на этой должности его сын. Пиотровский-старший в те годы вёл археологические исследования на Кавказе.

Затем студент Диков отправился в Среднюю Азию, где раскопки вёл академик Михаил Массон, один из основоположников археологической школы Узбекистана. Чуть позже научная судьба привела молодого человека к академику Алексею Окладникову, занимавшемуся в то время раскопками стоянок древнего человека в окрестностях Байкала и ставшему впоследствии основателем школы исследования истории Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, под руководством которого была издана 5-томная «История Сибири». Именно у этих корифеев Николаю Дикову довелось приобрести бесценный опыт ведения археологических раскопок, что так пригодился ему потом на Крайнем Севере.

После окончания истфака Ленинградского университета Диков поступил в аспирантуру к Окладникову, который, отметив способности и ответственность молодого учёного, доверил ему руководство полевым отрядом в зоне затопления Иркутской гидроэлектростанции.

Защитив кандидатскую, Диков отправился в экспедицию в Приморье, окончив полевые работы, совершил тур в Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, где посещал музеи и знакомился с археологическими экспонатами. Кроме того, в Улан-Удэ он заключил договор с местным издательством на печать своей книги «Бронзовый век Забайкалья», которая вышла в свет, когда автор уже вёл работы на Чукотке.

Справка «КС»

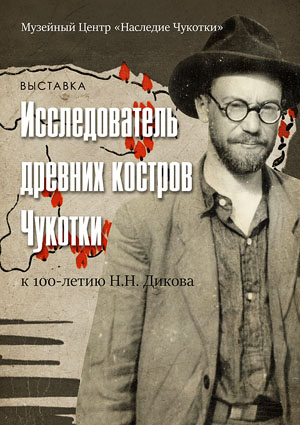

Экспозиция открывшейся 1 апреля в Музейном Центре «Наследие Чукотки» выставки «Исследователь древних костров Чукотки» (6+) включает фотографии, документы, археологические находки, повествующие о деятельности Николая Дикова. Многие материалы из фондового собрания Музейного Центра и личного архива, переданного вдовой учёного Маргаритой Диковой-Кирьяк обособленному подразделению лаборатории истории и экономики (г. Анадырь) СВКНИИ ДВО РАН, экспонируются впервые. Выставка проработает до 25 июля 2025 года.

В глубокой разведке

По возвращении в Ленинград Николаю Николаевичу поступило предложение из Магадана возглавить Чукотский окружной музей, на что он сразу дал согласие. Будучи директором музея, он в обычной деревянной вёсельной лодке проходил сотни километров по рекам Чукотки в поисках стоянок древнего человека, а на промысловых эскимосских байдарах исследовал поселения древних эскимосов, пройдя от Айона до Наукана.

В период с 1956 по 1959 год Диков осуществил глубокую разведку вдоль побережья северо-восточной части полуострова и внутренних районов Центральной Чукотки. В эти годы были выявлены, раскопаны и изучены десятки ранее неизвестных памятников палеолита (каменного века) на северо-востоке – стоянки, мастерские, поселения. Тогда, например, был открыт Усть-Бельский могильник, давший богатый антропологический материал – в частности, по костям черепа удалось воссоздать облик человека, жившего здесь многие тысячи лет назад.

Кроме того, были получены интереснейшие археологические находки в бассейнах рек Анадырь, Амгуэма, Ванкарем, а также близ озёр Красное и Чировое. Здесь Диков сначала наметил, а затем выделил внутриконтинентальные культуры: северочукотскую (поздний неолит, начало II-начало I тыс. до н. э.), усть-бельскую (бронзовый век, конец II-первая половина I тыс. до н. э.), вакаревскую, или анадырско-майнскую (пережиточный неолит, середина II тыс. н. э.). И именно он обосновал такое понятие, как «пережиточный неолит» для ряда культур, которые спорадически использовали железо неместного происхождения на фоне неолитической техники обработки камня.

Следы древних народов

В 1960 году Дикова пригласил на работу в Магадан Николай Шило – будущий академик, будущий директор Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН, носящего ныне его имя. Николаю Николаевичу было поручено организовать и возглавить лабораторию археологии, истории, этнографии в составе Сибирского отделения АН СССР.

С 1961 года археологические исследования проводились как на территории Магаданской области, в состав которой тогда входил Чукотский национальный округ, так и в пределах внутренних и приморских районов Камчатки. Именно в этот период Диков совместно с товарищами открыл эталонные ушковские памятники на Камчатке, реликтовый палеолит в зоне затопления Колымской ГЭС, зафиксировал и исследовал основной пласт Пегтымельских петроглифов, а в 1975 году обнаружил на острове Врангеля следы древнейшей в Азии палеэскимосской культуры.

Защитив вскоре докторскую диссертацию, Диков создал Северо-Восточно-Азиатскую комплексную археологическую экспедицию, отряды которой работали на территориях от Колымы до Берингова пролива и от острова Врангеля до юга Камчатки. Благодаря этому древняя история населявших северо-восток Евразии народов – коряков, чукчей, ительменов, юкагиров, кереков, эскимосов обрела зримые контуры и стала известной всему миру.