За далью лет…

28.10.2023

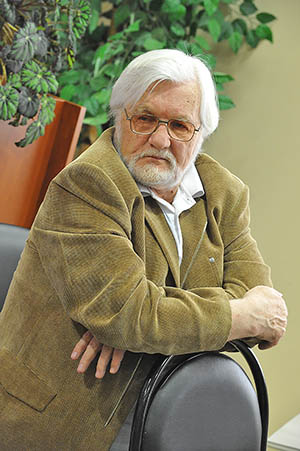

От редакции: 28 октября газета «Советская Чукотка», преемником которой является «Крайний Север», отметит ровно 90 лет со дня своего рождения. О событиях начала 30-х годов, когда принималось решение о выпуске первого на Чукотке периодического печатного издания, известно совсем немного. Постепенно стираются из человеческой памяти и последующие годы. Одним из тех, кто ещё в прошлом десятилетии оставил достаточно подробные воспоминания о становлении на Чукотке газетной журналистики и о своей работе, был Владимир Кликунов, трудившийся главным редактором «Советской Чукотки» в 1978 – 1985 годах и ушедший из жизни в 2016-м. За три года до этого Владимир Иванович написал для «КС» обстоятельную статью, где рассказал об истории газеты. Сегодня мы публикуем её с небольшими сокращениями.

Как это было

Владимир КЛИКУНОВ

gazeta@ks.chukotka.ru

На заседании бюро 11 октября 1933 года среди многих неотложных дел шла речь и о выпуске окружной газеты. Постановили издавать газету под названием «Советская Чукотка», утвердив редактором по совместительству тов. Левченко. До конца 1933 года газету издавать на русском языке один раз в декаду тиражом 500 экземпляров. Здесь же говорилось о подготовке работников по выпуску странички на чукотском языке. Бюро окружного комитета 28 мая 1934 года утвердило ответственным редактором чукотской странички тов. Скорика, а его заместителем тов. Анкакемена. Устанавливалась с 1 января 1934 года периодичность выпуска газеты – один номер в пятидневку.

Понимая важность печатного органа для воспитания молодёжи, бюро окружного комитета ВКП(б) на заседании 23 октября 1933 года удовлетворило просьбу окружкома комсомола о выпуске постоянной комсомольской странички в «Советской Чукотке». Её редактором назначили тов. Калачёва.

10 октября 1934 года бюро ОК ВКП(б) утвердило редактором газеты на постоянной основе тов. Номоконова. В характеристике для обкома партии говорилось, что тов. Номоконов П. К. родился в 1886 году, партстаж с 1918 года, красный партизан, окончил московскую Академию комвоспитания, партвзысканий не имеет.

Сошлюсь ещё на один документ заседания бюро окружкома партии 5 июля 1943 года. В нём говорится о выпуске газеты на двух полосах пять раз в неделю. Время было военное, да и развитие экономики и культуры округа требовало большего освещения на печатных страницах.

Надо отметить, что постановление бюро окружкома партии о газете появилось не на пустом месте. К тому времени, как вспоминала Лидия Митрофановна Секачёва, работавшая в газете с первого номера, в навигацию 1933 года в Анадырь пришло оборудование и материалы для типографии. Не обошлось и без сложностей: многие ящики со шрифтами оказались разбитыми при выгрузке, и она собирала буковки, становившиеся строчками «Советской Чукотки».

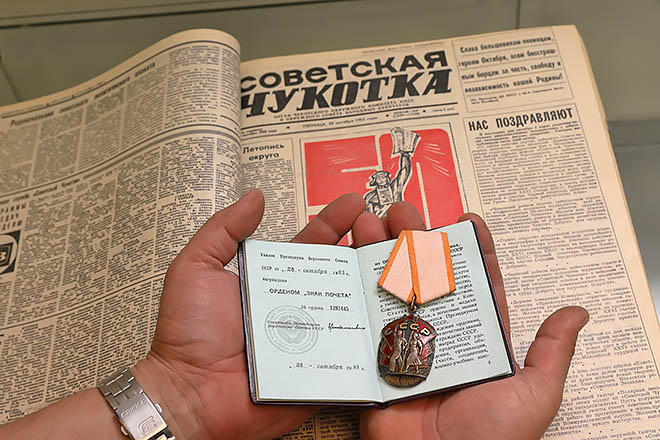

Сегодня по-разному можно относиться к прошлому, но орден «Знак Почёта» газета получила заслуженно. Она, так уж получилось, стала первой и единственной газетой из десяти окружных изданий Российской Федерации удостоенной высокой государственной награды в связи с полувековым юбилеем.

Звания заслуженного работника культуры РСФСР удостоились Ивтэк Унукович Берёзкин и Инесса Васильевна Гурченкова. А Лидия Митрофановна Секачёва была награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Проблемы и их преодоление

8 сентября 1978 года я приступил к исполнению обязанностей редактора окружной газеты. На тот момент в редакции на разных должностях работали Роберта Потапова, Андрей Гажа, Леонид Аноп, Тамара Кухаренко, Раиса Векличева, Надежда Белогорцева, Анатолий Барышников, Вячеслав Менделеев. Фотокорреспондентом в ту пору был Михаил Гермашов, который и по сей день трудится в главной газете округа «Крайний Север» – преемнице «Советской Чукотки».

Собкоровскую сеть представляли Владимир Христофоров (Иультинский район), Валентин Колясников (Билибинский район), Виктор Земляков (Чаунский район). В дороге находились выпускники журфака Киевского госуниверситета Татьяна и Василий Садковские. Позже в газету из окружного радио вернулась Инесса Гурченкова, легендарный журналист, чьё имя вошло в историю становления золотодобывающей промышленности Колымы и Чукотки.

Национальную редакцию переводной газеты «Советкэн Чукотка» возглавлял Ивтэк Берёзкин. В её составе трудились Иван Омрувье, Раиса Каваугье и Тамара Тевлятваль…

В машинописном бюро работали две женщины. Одна из них – Лидия Митрофановна Секачёва (о ней я упоминал в начале статьи) – легенда истории зарождения печати на Чукотке. Именно она набирала материалы первых номеров окружной газеты в 1933 году, а потом всю жизнь трудилась в редакции машинисткой.

Корректорскую службу представляли Розалия Виноградова, Валентина Агапова, Алла Фалецкая и Эльвира Венгер. Позже в этот коллектив пришли Зоя Фатеева и Людмила Картавая.

Надо отметить высокий профессионализм и ответственность всех сотрудников редакции, на каком бы посту они ни трудились. А сейчас о том, что меня сильно разочаровало. Речь идёт о материальной базе редакции. В сущности никакой базы и не было. В маленьких комнатках окружной типографии размещались по три-четыре сотрудника. Надежда Белогорцева ютилась в каморке под потолком, куда, словно по трапу, поднималась по железной лестнице. Кабинет ответственного секретаря Андрея Гажи размещался тоже под потолком, только в лестничном пролёте. Фотолаборатория, машбюро и делопроизводство находились в помещениях, первоначально предназначавшихся под туалеты, и т. п.

Помнится, на одном из совещаний редакторов зашёл разговор об укреплении материальной базы районных газет. Тогда заведующий сектором печати обкома КПСС Иван Дмитриевич Гарающенко перевёл его в плоскость партийного руководства печатью, заявив о том, что оно – партийное руководство – начинается со здания редакции, которое, во всяком случае, не должно быть хуже партийного комитета.

Типовых строений для редакций местных газет я в то время почти не встречал. Проектировались и возводились, как правило, общие здания редакций и типографий. В то время такие помещения имелись лишь в Билибино и Певеке (кстати, эти здания, где под одной крышей находились и журналисты, и полиграфическое производство, сохранились до сих пор. – Прим. «КС»). В случае же с редакцией окружной газеты здание типографии было построено как чисто полиграфическое предприятие. Правда, существовал проект двухэтажной пристройки для редакции, но всё упиралось в отсутствие средств. Были также предложения о перепланировке первого этажа нового строящегося жилого дома, но отрыв от полиграфической базы, особенно в зимний период, создавал серьёзные проблемы с выходом газеты. Поэтому такой вариант не получил поддержки, поскольку предлагаемое здание было слишком удалено. И всё же новое помещение под редакцию было получено по этому варианту, но в доме гораздо ближе к типографии. Это произошло накануне полувекового юбилея газеты.

Есть норма, и всё!

Не менее остро стояла проблема кадров. Штаты редакций местных газет вместе с техническим персоналом – девять-одиннадцать человек. Уберите из этого списка бухгалтера, машинистку, уборщицу, водителя, корректора, очередные отпуска, отпуска по беременности и родам, наличие вакансий и остаётся три-пять журналистов. По моим прикидкам, с учётом климатического фактора, огромности территории, проблем с транспортом и связью редакции не хватало, как минимум, шесть единиц. Мои попытки решить этот вопрос на областном уровне (Чукотка в то время административно входила в состав Магаданской области. – Прим. «КС») не дали положительного результата. Существовала такая норма, установленная в Москве, и всё!

В одну из поездок в столицу мне удалось попасть в отдел пропаганды ЦК партии, где я изложил суть кадровой проблемы. Затем я был принят одним из руководителей Государственного комитета по печати РСФСР. А когда начали формировать бюджет газеты на новый хозяйственный год, штатное расписание было увеличено. Это позволило нам открыть собкоровский пункт в посёлке Провидения, пригласить второго фотожурналиста, пополнить существующие подразделения, а также организовать отдел советского строительства.

В то время Крайний Север был притягательным местом для многих журналистов, но попасть на работу в какую-либо редакцию было непростым делом. Я бы сказал, существовал конкурсный отбор претендентов. Так у нас появились Михаил Гришин и Валерий Иванов из Тольятти, Леонид Климанский из Белоруссии, Владимир Зубов из Полтавы, Евгений Гончаров из Хабаровска. После окончания МГУ на Чукотку прибыли Виктор Гладышев и Владимир Симонов. Киевский университет подарил нам сразу двух специалистов – Татьяну и Василия Садковских, Владивосток направил выпускницу ДВГУ Маргариту Доброцкую. Из Ленинграда прибыл Илья Логинов. Это были профессионалы высокого уровня, благодаря чему газета имела устойчивый авторитет у своих читателей.

Однако кадровые дыры возникали нежданно. Только соберёшь полную команду, как кого-то забирают на повышение. Василия Садковского назначили редактором областной молодёжной газеты. Леонида Анопа взяли заместителем председателя Чукотского телерадиокомитета. Евгения Гончарова выдвинули редактором билибинской районной газеты «Золотая Чукотка». Таким образом, наша газета являлась своеобразной кузницей кадров для СМИ Магаданской области.

Но меня как руководителя занимали не только творческие, бытовые, но и технические проблемы редакции и типографии. Здесь и установка телетайпа, и обеспечение журналистов портативными печатными машинками, и производственный процесс полиграфистов. Представьте себе: одиннадцатитысячный тираж печатается на двух машинах почти до утра, да ещё фальцовка требует дополнительного работника. Выход виделся в переходе на ротационную печать, что позволяло выдавать уже сфальцованный тираж за полтора часа одному человеку. Эту задачу удалось решить в 1980 году, и несколько лет, до внедрения новых технологий, газету печатал мастер своего дела Анатолий Кавецкий.

Коль речь зашла о типографии, то назову ещё Майю Смирнову и Юрия Каканова. Это были люди, до мозга костей преданные своей профессии. Майя Васильевна знала и умела делать всё. Её без преувеличения можно было назвать мастером на все руки.

Юрий Прокопович Каканов, как говорят в медицине, был специалистом узкого профиля. Он трудился метранпажем, то есть верстальщиком газеты. Его вахта начиналась задолго до восхода солнца, часа в три или четыре ночи. Он первым делом включал линотипы – машины для набора текста, чтобы к началу рабочего дня свинцово-цинковый расплав позволял отливать строчки газетных публикаций. Затем принимался по макету размещать гранки, заголовки, иллюстрации. К приходу корректоров и дежурного по номеру редактора оттиски полос были готовы для чтения, правки и подписания в печать.

Школа жизни

Газета «Советская Чукотка» для многих стала своеобразной школой жизни. Немало заметных писателей и поэтов оставили свой след на её страницах в качестве рядовых литературных сотрудников. Приведу некоторые имена: Юрий Рытхэу, Борис Борин, Владилен Леонтьев, Валентина Вэкэт, Иван Омрувье, Татьяна Ачиргина, Альберт Мифтахутдинов, Анатолий Пчёлкин, Андрей Гажа, Илья Логинов, Василий Садковский, Владимир Христофоров, Евгений Наумов, Станислав Дорохов, Юрий Скоробогатов и многие другие.

Юрий Сергеевич Рытхэу, например, не порывал своей связи с газетой до последнего вздоха. Он постоянно присылал свои очерки, рассказы, путевые заметки, отрывки из новых книг, которые вызывали интерес у читателей острой постановкой существующих проблем. Его беспокоили и судьбы малочисленных народов, и состояние экологии, и трудности оленеводства, и алкоголизация коренного населения, и состояние с преподаванием родных языков. Да, пожалуй, не было такой сферы человеческого бытия, которую в своём творчестве обошёл бы писатель с мировым именем. И естественно, заслуженно учреждена литературная премия его имени. Из названных выше писателей лауреатами премии имени Ю. Рытхэу стали Андрей Гажа, Валентина Вэкэт, Анатолий Пчёлкин, Илья Юрьев (Логинов).

Делами на Чукотке интересовались не только литераторы. Многие выписывали газету на материк, некоторым редакция отправляла каждый номер, а в ответ получала материалы для публикации, поздравления, благодарности, что их помнят в краю вечной мерзлоты. Одним из таких легендарных адресатов являлся Павел Яковлевич Афанасьев, первый секретарь Магаданского обкома партии в самые сложные годы становления области. Вот что он написал в редакцию накануне нового, 1979 года: «Товарищу Кликунову В. И. и всем сотрудникам редакции. От всей души разрешите вас поздравить с наступающим Новым, 1979 годом и пожелать вам счастья, доброго здоровья и новых успехов в неутомимой вашей газетной работе на благо процветания всем нам далёкой, но близкой, родной Советской Чукотки. С уважением к вам, друг вашей газеты П. Афанасьев».

Мне посчастливилось побывать у Афанасьева в Москве, где он вёл жизнь на заслуженном отдыхе. Павел Яковлевич интересовался делами на Чукотке, вспоминал, как они с председателем окрисполкома Анной Дмитриевной Нутэтэгрынэ на собачьих упряжках в стужу добирались до стойбищ, посёлков, приисков, и всё удивлялся, как могла это переносить хрупкая на вид женщина...

Конечно, невозможно в одной статье рассказать о событиях, уместившихся в семь лет напряжённой, насыщенной жизни. Были взлёты и падения, награды и взыскания, но спросите любого журналиста – хотел бы он иной судьбы?..

В архивах. Готовясь праздновать в 1983 году полувековой юбилей газеты «Советская Чукотка», редакция провела серьёзную работу по сбору необходимых материалов. Журналисты обратились в архивы Анадыря, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Томска. В Москву, в главную библиотеку страны, был направлен корреспондент Леонид Аноп, который привёз интересные сведения о становлении печати в округе. Большую помощь в этом вопросе нам оказал сотрудник окружного музея Игорь Рига. Редакция также обратилась в партийный архив Магаданского обкома КПСС и получила выписки из протоколов заседаний бюро ОК ВКП(б) 1933 – 1943 годов, которые позволили пролить свет на первые этапы становления главной газеты округа.